Forschungs- und Innovationsprojekt

Diversifizierung der Einsatzstoffe und Verfahrenstechnik

Bedingt durch den mit dem EEG 2004 eingeführten sogenannten „NAWARO-Bonus“ hat der Anbau von Energiepflanzen für die Biogasgewinnung stark zugenommen. Aufgrund des einfachen Anbauverfahrens bei gleichzeitiger Erzielung hoher Biomasserträge etablierte sich Silomais als überlegene Ackerkultur für die Biogaserzeugung. Besonders in Regionen mit intensiver Tierhaltung und zugleich starker Verbreitung von Biogasanlagen brachte die Ausweitung des Silomaisanbaus jedoch negative ökologische Effekte und zunehmende Konkurrenz um Ackerflächen mit sich. Die Novelle des EEG im Jahr 2012 sollte daher verstärkt den Anbau alternativer Energiepflanzen und den Einsatz von Wirtschaftsdüngern in kleineren Hofbiogasanlagen fördern. Nach den Regelungen des EEG 2014 ist schließlich mit wenigen Ausnahmen nur noch der Neubau von Gülle basierten Hofbiogasanlagen der Leistungsklasse bis 75 kW für Betriebe mit entsprechend großen Tierbeständen wirtschaftlich interessant.

Gleichzeitig gewinnen Biogasanlagen als flexible Kraftwerke zunehmend an Bedeutung, um die schwankende Verfügbarkeit der Stromerzeugung aus Windkraft und Fotovoltaik im Netz auszugleichen. Um den Biogasstrom bedarfsgerecht bereitstellen zu können, werden hierbei in der Regel mehrere Biogasanlagen in Vermarktungspools gebündelt.

Zielsetzung

- Güllebasierte Kompaktbiogasanlagen

- Verwertung pflanzlicher Reststoffe oder alternativer Energiepflanzen zur Biogasproduktion

- Innovative Verfahrenstechnik

Methodik

- Die monatliche Beprobung aller Einsatzstoffe und Gärbehälterinhalte

- Die automatische Aufzeichnung von Messwerten mittels Datenlogger

- Die Dokumentation der Einsatzstoffmengen, Zählerstände, Anlageneinstellungen und Betriebsstörungen im Betriebstagebuch

- Einmal jährlich die Bestimmung des Restgaspotentials im Gärrest mittels Batch-Gärtest

Ergebnisse

Einsatzstoffe

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

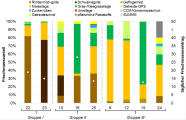

Abbildung 1: Gegenüberstellung von Einsatzstoffen und täglichen Frischmasseinträgen

Gruppe III umfasst die Betriebe 8, 12, 15 und 24. Diese sind als „NAWARO-Anlagen“ zu bezeichnen und setzen weniger als zehn Massenprozent Wirtschaftsdünger tierischen Ursprungs ein. Betrieb 24 verwertete als Besonderheit auch ca. 20 % Reststoffe aus der Lebensmittelverarbeitung. Die Rührkesselkaskaden der Anlagen 8, 12 und 24 zeigten im Anlagenvergleich die längsten hydraulischen Verweilzeiten. Verfahrenstechnisch tritt aus dieser Gruppe nur das einstufige Verfahren der Anlage 15 mit einem aus Betonfertigteilen erstellten Rührkesselfermenter hervor.

Gärbiologie der kompakten Güllekleinanlagen

Prozessstabilität der Hof- und NAWARO-Biogasanlagen

In Gruppe III erreichten die sogenannten „Hubraumanlagen“ 8, 12 und 24 sehr gute Abbauleistungen. Die gärbiologischen Probleme in Anlage 12 zeigten allerdings, dass Spurenelementmangel bei sehr hohen Anteilen an Mais und Getreide-GPS in der Futterration ein nicht zu unterschätzendes Risiko darstellt. Der Gärprozess in Anlage 24, die etwa 20 % pflanzliche Reststoffe aus der Verarbeitung von Stärkekartoffeln sowie der Bierherstellung verwertete, verlief äußerst stabil. Lediglich nach der Fütterung größerer Mengen von mit Mutterkorn belastetem Roggenschrot wurden in einer Probe aus dem Gärgemisch drastisch erhöhte Konzentrationen an flüchtigen Fettsäuren gefunden. Insgesamt wies diese 24 einen verhältnismäßig hohen Eigenenergiebedarf auf, was in erster Linie der Bauweise mit sehr großen Gärbehältern und dem Alter der Anlage geschuldet ist. Die Abbauleistung der einstufigen Anlage 15 erwies sich als deutlich eingeschränkt. Dem sehr geringen Prozesswärmebedarf dieser Anlage steht der höchste anteilige elektrische Energiebedarf der neun hier vorgestellten Pilotbiogasanlagen gegenüber. Pilotanlage 12 zeigte, dass bei Biogasanlagen mit Stärke betonten Einsatzstoffen und ohne Zugabe flüssiger Substrate eine Selbsterwärmung des Fermenters auftreten kann.

Nutzungsgrad des erzeugten Biogases

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

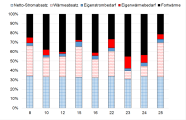

Abbildung 2: Gegenüberstellung der Energieströme bezogen auf den Methanertrag

Mehr als 50 % Netto-Nutzungsgrad erreichten Anlage 10, 12 und 16. Für die Anlagen 23 und 24 wurden Netto-Nutzungsgrade von lediglich um die 40 % ermittelt. Zum Vergleich: In der ersten Phase des Biogasanlagen-Monitorings in den Jahren 2007 – 2009 hatten nur zwei Betriebe die 50 % Marke überschritten. Mit der zunehmenden Flexibilisierung der Stromerzeugung ergeben sich neuerliche Herausforderungen für den effektiven Absatz der BHKW-Wärme aus Biogasanlagen.

Fazit

Detaillierte Informationen zu den Ergebnissen des Biogas-Monitorings auf den hier vorgestellten neun Anlagen können dem ausführlichen Abschlussbericht entnommen werden.

Projektinformationen

Projektbearbeiter: Gabriel Streicher, Robert Kliche

Projektleiter: Dr. Mathias Effenberger

Laufzeit: 2013-2015

Finanzierung: Bayerisches Staatministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Förderkennzeichen: EW/12/03