Modell- und Demonstrationsvorhaben Humusaufbau im Hopfenanbau

Im Modell- und Demonstrationsvorhaben Humusaufbau im Hopfenanbau (kurz: MuD HumusHopfen) werden durch Demonstrationsbetriebe innovative Maßnahmen getestet, um den Humusgehalt im Boden langfristig zu erhalten und nach Möglichkeit zu erhöhen. Das Projekt wird von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Hopfenring e.V. durchgeführt.

Hintergrund

Ziel

Methode

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Hopfengarten mit gut entwickelter Zwischenfruchtmischung

Wissenschaftlich begleitet wird das MuD-Vorhaben vom Julius Kühn-Institut (JKI) und vom Thünen-Institut. Die regionsübergreifende Koordination der MuD-Betriebe obliegt der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL), die zusammen mit der regionalen Betreuung durch den Hopfenring e.V. (HR) für die fachliche Umsetzung humusfördernder Maßnahmen in den MuD-Betrieben und für den Wissenstransfer verantwortlich ist. Neben der quantitativen Erfassung des Humusaufbaus werden auch die mit der Umsetzung der Maßnahmen verbundenen pflanzenbaulichen und wirtschaftlichen Folgen bewertet. Die im Rahmen der MuD erhobenen betrieblichen, produktions- und humusspezifischen Daten werden diesbezüglich analysiert und für den Wissenstransfer aufbereitet, um langfristig möglichst viele Praktikerinnen und Praktiker davon zu überzeugen, betriebsindividuell ausgewählte, vielversprechende Maßnahmen zum Humuserhalt und Humusaufbau im Hopfenanbau im eigenen Betrieb umzusetzen.

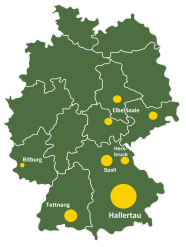

Demonstrationsbetriebe in den deutschen Hopfenanbauregionen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Übersicht über die deutschen Hopfenanbauregionen

Zu Projektbeginn führte die regionale Betreuung eine ausführliche Analyse der Betriebe zur Identifikation der individuellen Potenziale zum Humuserhalt und Humusaufbau durch und legte zusammen mit dem Betrieb die durchzuführenden Maßnahmen auf jeweils drei Praxisflächen fest. Diese Maßnahmen werden beginnend mit dem Jahr 2025 für fünf Jahre durchgeführt.

Die humusfördernden Maßnahmen des MuD HumusHopfen können in folgende Kategorien gegliedert werden:

- Zwischenfruchteinsaat

- Zwischenfruchtmanagement

- Bodenbearbeitung

- Management der Rebenhäcksel

- Ausbringung „flächenfremder“ organischer Dünger

HumusAllianz

Logo der HumusAllianz

Gemeinsam mit weiteren MuD-Projekten zum Humusaufbau im Obst-, Freilandgemüse- und Weinbau sowie der wissenschaftlichen Begleitung ist das MuD HumusHopfen Teil der HumusAllianz.

Ergebnisse

Feldtag

Feldtag beim Demonstrationsbetrieb Kronthaler in Dietrichsdorf ![]()

Projektinformation

Förderkennzeichen: 2224HA012A (LfL) und 2224HA012B (Hopfenring e.V.)

Projekt(kurz)titel: MuDHumusHopfen

Projektleitung: Johann Portner, Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung (IPZ 5a)

Laufzeit: 01.11.2023 bis 31.03.2030

Finanzierung: Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR).