Körnerhirse in der Schweinefütterung

Foto: J. Goldbach

Global betrachtet ist Körnerhirse die fünftwichtigste Getreideart. Aufgrund ihrer hohen Toleranz gegenüber Trockenheit kann Körnerhirse (Sorghum bicolor) insbesondere bei langanhaltenden Trockenperioden, wie sie auch immer häufiger in Deutschland auftreten, punkten. Zudem zeichnet sie sich durch eine gute Standfestigkeit, eine hohe Stickstoffverträglichkeit sowie einen hohen Nährstoffgehalt bei stabiler Ertragslage aus. Körnerhirse kann für die Schweinefütterung sowohl eine Alternative für Weizen und Gerste in Trockenlagen, als auch für Körnermais bei Auftreten des Westlichen Maiswurzelbohrers darstellen.

In einer Versuchsreihe mit Ferkeln und Mastschweinen wurde der Einsatz von Körnerhirse getestet.

Versuchsdurchführung

Folgende Versuchsanstellungen wurden am Staatsgut Schwarzenau der Bayerischen Staatsgüter durchgeführt:

- Durchgehender Einsatz von Körnerhirse vom Absetzen bis zur Schlachtung im Austausch gegen Weizen und Gerste

- Aufzuchtphase: 20 Prozent Körnerhirse im Absetzfutter, 30 Prozent Körnerhirse im Ferkelaufzuchtfutter I und II

- Mastphase: 40 Prozent Körnerhirse in der Anfangs-, 45 Prozent in der Mittel- und 50 Prozent in der Endmast

- Körnerhirse und Körnermais im Vergleich

- 50 Prozent Körnerhirse oder 50 Prozent Körnermais im Mastfutter

Für den durchgehenden Aufzucht- und Mastversuch wurden 176 Ferkel nach Lebendmasse, Abstammung und Geschlecht ausgewählt und gleichmäßig einer Körnerhirse- und eine Kontrollgruppe zugeordnet.

Für den Mastversuch mit Körnerhirse und Körnermais wurden 192 Mastläufer nach den gleichen Kriterien ausgewählt und gleichmäßig auf eine Körnerhirse- und eine Maisgruppe aufgeteilt.

Für den Mastversuch mit Körnerhirse und Körnermais wurden 192 Mastläufer nach den gleichen Kriterien ausgewählt und gleichmäßig auf eine Körnerhirse- und eine Maisgruppe aufgeteilt.

Ergebnisse

Durchgehender Aufzucht- und Mastversuch

Der Versuch wurde getrennt nach Ferkelaufzucht und Schweinemast ausgewertet

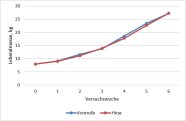

Tägliche Zunahmen in der Ferkelaufzucht

Im Mittel der Aufzucht waren die täglichen Zunahmen mit 455 und 457 Gramm in beiden Gruppen nahezu gleich hoch. Statistisch abzusichernde Unterschiede gab es nur im 2. Fütterungsabschnitt in den Versuchswochen 2 und 3.

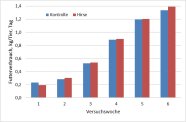

Futterverbrauch und Futteraufwand in der Ferkelaufzucht

Im Mittel der Aufzucht zeigten sich mit 729 Gramm in der Kontroll- und 738 Gramm in der Testgruppe keine signifikanten Effekte auf den Futterverbrauch. Ein signifikanter Unterschied trat sich nur in der Absetzphase mit 232 Gramm in der Kontroll- und 194 Gramm in der Testgruppe auf.

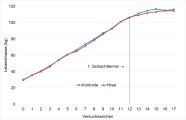

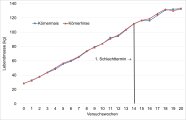

Tägliche Zunahmen in der Mast

Die täglichen Zunahmen unterschieden sich im Mittel der Mast mit 864 Gramm in der Kontroll- und 852 Gramm in der Hirsegruppe nicht signifikant. Statistisch abzusichernde Unterschiede gab es in der Anfangs- und Endmast. Während in der Anfangsmast die Tiere Hirsegruppe etwa 30 Gramm höhere tägliche Zunahmen aufwiesen, war es in der Endmast umgekehrt. In dieser Phase hatten die Tiere der Kontrollgruppe um rund 80 Gramm höhere tägliche Zunahmen. In der Mittelmast wurden mit rund 900 Gramm nahezu identische Leistungen in beiden Gruppen erzielt.

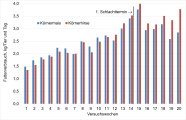

Futterverbrauch und Futteraufwand in der Mast

Auf den Futterverbrauch pro Tier und Tag zeigte sich in allen Mastabschnitten und im Mittel der Mast kein signifikanter Effekt. Im Mittel lag der Futterverbrauch bei 2,5 Kilogramm in der Kontrolle- und bei 2,4 Kilogramm in der Hirsegruppe.

Der Futteraufwand pro kg Zuwachs war ebenfalls in allen Mastabschnitten und im Mittel der Mast nicht signifikant beeinflusst. Im Mittel der Mast lag dieser bei 2,89 Kilogramm in der Kontrolle- und bei 2,78 Kilogramm in der Hirsegruppe.

Der Futteraufwand pro kg Zuwachs war ebenfalls in allen Mastabschnitten und im Mittel der Mast nicht signifikant beeinflusst. Im Mittel der Mast lag dieser bei 2,89 Kilogramm in der Kontrolle- und bei 2,78 Kilogramm in der Hirsegruppe.

Schlachtkörperbeurteilung

Beim bezahlungsrelevanten Schlachtkörperparameter Muskelfleischanteil war mit mittleren Werten von 60,1 Prozent in der Kontrolle- und 59,5 Prozent in der Hirsegruppe kein signifikanter Effekt zu erkennen. Dies traf auch für fast alle weiteren untersuchten Schlachtkörpermerkmale zu.

Körnerhirse und Körnermais im Vergleich

Tägliche Zunahmen

Die täglichen Zunahmen unterschieden sich im Mittel der Mast mit 837 Gramm in der Mais- und 839 Gramm in der Hirsegruppe nicht signifikant. Statistisch abzusichernde Unterschiede gab es in der Mittel- und Endmast. Während in der Mittelmast die Tiere Maisgruppe knapp 80 Gramm höhere tägliche Zunahmen aufwiesen, war es in der Endmast umgekehrt. In dieser Phase hatten die Tiere der Hirsegruppe um rund 50 Gramm höhere tägliche Zunahmen.

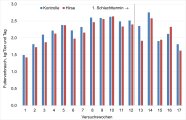

Futterverbrauch und Futteraufwand

Auf den Futterverbrauch pro Tier und Tag zeigte sich in allen Mastabschnitten und im Mittel der Mast kein signifikanter Effekt. Im Mittel lag der Futterverbrauch in beiden Gruppen bei knapp 2,5 Kilogramm.

Der Futteraufwand pro Kilogramm Zuwachs unterschied sich nur in der Anfangsmast mit 2,59 Kilogramm in der Mais- und 2,32 Kilogramm in der Hirsegruppe signifikant. Ansonsten waren signifikanten Unterschiede auszumachen. Im Mittel der Mast lag der Futteraufwand dieser bei 2,94 Kilogramm in der Mais-- und bei 2,78 Kilogramm in der Hirsegruppe.

Der Futteraufwand pro Kilogramm Zuwachs unterschied sich nur in der Anfangsmast mit 2,59 Kilogramm in der Mais- und 2,32 Kilogramm in der Hirsegruppe signifikant. Ansonsten waren signifikanten Unterschiede auszumachen. Im Mittel der Mast lag der Futteraufwand dieser bei 2,94 Kilogramm in der Mais-- und bei 2,78 Kilogramm in der Hirsegruppe.

Schlachtkörperbeurteilung

Beim bezahlungsrelevanten Schlachtkörperparameter Muskelfleischanteil war mit mittleren Werten von 59 Prozent in beiden Gruppen kein signifikanter Effekt zu erkennen. Dies traf auch für fast alle weiteren untersuchten Schlachtkörpermerkmale zu.

Schussfolgerung

Durchgehender Aufzucht- und Mastversuch

Die Einsatzrate von 20 Prozent Körnerhirse im Absetzt- und von 30 Prozent im Ferkelaufzuchtfutter führte zu keinen negativen Effekten auf die Futter- und Energieaufnahme, den Futter- und Energieaufwand pro Kilogramm Zuwachs sowie die täglichen Zunahmen.

Die Einsatzempfehlungen aus Österreich für Körnerhirse im Ferkelfutter (Innobrotics Broschüre für Praktiker) wurden bestätigt.

In der Mast gab es bis zu 45 Prozent Körnerhirse im Futter keinerlei Probleme. Erst nach Erhöhung auf 50 Prozent in der Endmast zeichnete sich eine signifikante Leistungseinbuße in dieser Phase ab. Im Mittel der Mast gab es jedoch keinen negativen Effekt. Auf die bezahlungsrelevanten Schlachtkörpermerkmale gab es keine signifikanten Einflüsse.

Die Einsatzempfehlungen aus Österreich für Körnerhirse im Ferkelfutter (Innobrotics Broschüre für Praktiker) wurden bestätigt.

In der Mast gab es bis zu 45 Prozent Körnerhirse im Futter keinerlei Probleme. Erst nach Erhöhung auf 50 Prozent in der Endmast zeichnete sich eine signifikante Leistungseinbuße in dieser Phase ab. Im Mittel der Mast gab es jedoch keinen negativen Effekt. Auf die bezahlungsrelevanten Schlachtkörpermerkmale gab es keine signifikanten Einflüsse.

Körnerhirse und Körnermais im Vergleich

Es wurde gezeigt, dass 50 Prozent Körnermais durch Körnerhirse in Rationen für Mastschweine ohne nachteilige Effekte auf die Leistung und die Schlachtkörpermerkmale ersetzt werden können.

Ausblick

Laut dem in Österreich durchgeführten EIP-Projekt „Innobrotics“ (Innobrotics Broschüre für Praktiker) ist der Einsatz von Körnerhirse als alleinige Getreidekomponente möglich. Um dies zu bestätigen, sollten weitere Versuche mit Körnerhirse unter stickstoff- und phosphorangepassten Fütterungsbedingungen durchgeführt werden.