Mykotoxin-Belastung von Weizenkleie: Ergebnisse aus Bayern (2016-2024)

Bei der Herstellung von Weizenmehl fallen diverse Nebenprodukte an. Weizenkleie ist eines davon und besteht hauptsächlich aus den Randschichten des Weizenkorns. Gerne wird sie als klassisches Faserfuttermittel eingesetzt, aber auch die hohe Lysin-Konzentration im Rohprotein macht dieses Futtermittel insbesondere für die Schweineernährung interessant.

Weizenkleie und Nachhaltigkeit

Die Anforderungen an die Fütterung werden in Sachen Nachhaltigkeit immer höher. Weizenkleie besitzt hier einige Vorteile: Sie kann zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks, zur Verringerung der Nahrungskonkurrenz zwischen Mensch und Tier (Teller vs. Trog) sowie zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft beitragen.

Problematisch kann jedoch der Phosphor (P)-Gehalt werden: Dieser kann in Weizenkleie vergleichsweise hoch ausfallen, wodurch die Einsatzhöhe für eine P-reduzierte Fütterung begrenzt sein kann.

Verfügbarkeit von Weizenkleie

In Bayern fielen im Getreidewirtschaftsjahr 2024/2025 rund 320.923 Tonnen Mühlennebenprodukte an – davon entfallen 250.000 Tonnen auf Weizenkleie (Bayerischer Müllerbund, 2025). Jedoch wird nur ein Bruchteil davon für die menschliche Ernährung nachgefragt. Die übrige Weizenkleie und die weiteren Nebenprodukte der Mehlherstellung stellen ein potenzielles Futtermittel für Nutztiere dar.

Weizenkleie – Wording beachten

In der Praxis wird Weizenkleie in der Regel nicht separat als Futtermittel für Wiederkäuer, Schweine und Geflügel abgegeben, sondern als Mischung mit weiteren Nebenprodukten wie Grießkleie und Nachmehlen. Daher ist an dieser Stelle auf das Wording besonders zu achten. Fachlich gesehen müsste besser von z. B. „Weizenkleiefutter“ gesprochen werden.

Vorbehalte in der Praxis

In Bayern wird Weizenkleie von Eigenmischern bislang nur in begrenztem Umfang – insbesondere in der Schweinefütterung – eingesetzt. Dies ist vor allem auf die Sorge vor einer möglichen Mykotoxin-Belastung zurückzuführen.

Auswirkungen von Mykotoxinen auf Schweine

Besonders relevant für die Schweinegesundheit sind dabei die Mykotoxine Deoxynivalenol (DON) und Zearalenon (ZEA), welche als Stoffwechselprodukte von Pilzen der Gattung Fusarium gebildet werden. Eine erhöhte DON-Aufnahme über das Futter kann bei Schweinen zu Erbrechen (sog. „Vomitoxin“), verminderter Nahrungsaufnahme, Wachstumsdepression, Veränderung von Blutwerten und negativer Beeinflussung des Immunsystems führen. ZEA zeigt östrogene Wirkungen und kann zu Veränderungen des Genitaltrakts sowie Reproduktionsstörungen führen. Auch das von den Pilzgattungen Aspergillus und Penicillium gebildete Mykotoxin Ochratoxin A (OTA) kann für Schweine zum gesundheitlichen Risiko werden und zu Nierenveränderungen führen.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Fragen:

- Wie hoch ist die tatsächliche Belastung von Weizenkleie mit Mykotoxinen?

- Ist die Verfütterung – insbesondere an Schweine - mit einem erhöhten Risiko für die Tiergesundheit verbunden?

Mykotoxin-Ergebnisse aus Bayern (2016-2024)

Material und Methoden

Zur Beantwortung dieser Fragen wurden im Rahmen des Projektes „Sustainable Meat“ insgesamt 154 Mykotoxinanalyse-Befunde von Weizenkleie aus den Jahren 2016 bis 2024 ausgewertet.

Seit 2016 werden von Bayerischen Müllerbund e. V. regelmäßig Untersuchungen beauftragt, um die Mykotoxin-Belastung von Weizenkleie zu ermitteln. Bei der Weizenkleie handelte es sich um eine praxisübliche Mischform aus Weizenkleie, Nachmehlen und Grießkleie („Weizenkleiefutter“).

Projekt sustainable meat

Die Proben stammten aus verschiedenen bayerischen Mühlen und wurden im Zuge der Qualitätssicherung durch die Gesellschaft für Qualitätssicherung in der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft (QAL) entnommen und untersucht.

In den Proben wurden die Gehalte an DON, ZEA und/oder OTA bestimmt. Für die Bestimmung der DON- und ZEA-Gehalte wurden kommerziell erhältliche ELISA-Kits verwendet. Die OTA-Konzentration wurde mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) ermittelt.

Ergebnisse

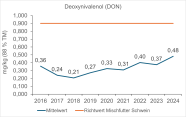

Deoxynivalenol (DON)

Im Mittel lagen alle DON-Ergebnisse unter den Richtwerten der Europäischen Kommission (2006). Bei genauerer Betrachtung überschritten 7 von 74 Proben den Richtwert von 0,9 mg DON/kg Mischfuttermittel für Schweine (88 % TM). Jedoch lag selbst der höchste gemessene Wert von 1,3 mg DON/kg Weizenkleie (88 % TM) deutlich unter dem Richtwert von 8 mg/kg Einzelfuttermittel.

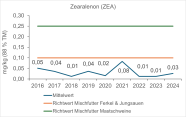

Zearalenon (ZEA)

Die mittleren Gehalte an ZEA unterschritten durchgehend die von der Europäischen Kommission festgelegten Richtwerte für Mischfuttermittel. Lediglich bei zwei Proben wurde ein Wert oberhalb des Richtwerts von 0,1 mg/kg Mischfuttermittel für Ferkel und Jungsauen (88 % TM) festgestellt.

Ochratoxin A (OTA)

In allen untersuchten Proben wurden nur sehr geringe OTA-Gehalte analysiert. Keine Probe überschritt den gesetzlichen Richtwert von 0,05 mg OTA/kg Mischfuttermittel für Schweine.

Fazit

Nachhaltig & ressourcenschonend: Weizenkleie bietet ein hohes Potenzial für eine klimafreundlichere Nutztierfütterung – mit geringem CO₂-Fußabdruck, niedriger Nahrungskonkurrenz und optimaler Verwertung im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Geringe Mykotoxinbelastung: Analysen bayerischer Proben (2016–2024) zeigen insgesamt niedrige Gehalte an DON, ZEA und OTA. Der Einsatz – insbesondere in der Schweinefütterung - scheint daher unbedenklich.

Kontrolle bleibt entscheidend: Regelmäßige Mykotoxinanalysen sind wichtig, um witterungs- und lagerbedingte Schwankungen frühzeitig zu erkennen und Tiergesundheit sowie Futterqualität langfristig zu sichern.

Wo kann ich Weizenkleie auf Mykotoxine untersuchen lassen?

Kostengünstige Untersuchungen über Schnelltestverfahren (ELISA) bietet der Tiergesundheitsdienst Bayern e. V. an:

Weiterführende Informationen:

987 KB

987 KB