Nisthilfen beim Insekten-Monitoring?

Nisthilfen bieten Spaß beim Beobachten, und fördern einigen Wildbienen. Ob sie auch zum Monitoring der Insekten in der Agrarlandschaft geeignet sind und was neben Wildbienen noch darin lebt, untersucht ein Projekt des Thünen-Instituts an dem sich die LfL beteiligt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

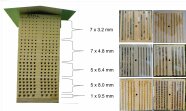

Nisthilfe im Herbst

Wildbienen sind eine artenreiche Tiergruppe der Hautflügler und mehr als die Hälfte ihrer Arten steht in Deutschland auf der Roten Liste. Gleichzeitig sind Bienen in Europa die wichtigsten Bestäuber von Blütenpflanzen. Einige Kulturpflanzen sind auf ihre Bestäubung angewiesen oder zeigen zumindest eine Ertragssteigerung durch die Fremdbestäubung von Insekten. Die typischen Arten der Agrarlandschaft sind vor allem vom Vorhandensein von Nektar und Pollennahrung, den notwendigen Strukturen zum Nisten und der Intensität der Landwirtschaft in der Umgebung abhängig. Denn viele Wildbienen-Arten sind stark spezialisiert, benötigen bestimmte Nistplätze oder Nahrungspflanzen. Man geht davon aus, dass Nisthilfen nur von einigen wenigen und weit verbreiteten Arten genutzt werden können. Doch um die Bestandesentwicklung häufiger aber im Ökosystem bedeutsamer Arten zu erfassen und den Erfolg von Maßnahmen einordnen zu können sind effiziente und störungsfreie Methoden gefragt.

Monvia – Wildbienen Monitoring in Agrarlandschaften

Mit der Unterstützung zahlreicher Ehrenamtlicher entwickelt und testet das Thünen-Institut 2019 - 2023 Methoden, die in Zukunft eine langfristige, bundesweit einheitliche und bestandsschonende bzw. tötungsfreie Erfassung von Wildbienen in Agrarlandschaften ermöglichen sollen. Im Rahmen des bundesweiten Monitorings der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft (Monvia) wird die Methode und die zugehörige Nisthilfe erprobt, die später Aussagen über den Zustand der Wildbienen in Deutschland ermöglichen soll. Denn eine einheitliche Datenbasis, auf der man wissenschaftlich fundierte Aussagen zum Zustand und zur Entwicklung von Wildbienen in den agrarwirtschaftlich geprägten Landschaften Deutschlands treffen kann, gibt es bisher noch nicht. Die LfL beteiligte sich 2021 mit neun Nisthilfen in Bayern.

Standorte

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Standorte der Nisthilfen

2021 wurden an den LfL Standorten in Grub, Freising und Ruhstorf jeweils drei Nisthilfen aufgestellt und monatlich Fotos gemacht. In Grub waren die Nisthilfen am Erlebnispfad, am Versuchsfeld und an der Hecke zur Schafweide aufgestellt, in Freising auf dem LfL Gelände an der Straße zur Werkstatt, unterhalb der Lange Point 6 und am Miscanthusversuchsfeld, in Ruhstorf bei den Feldversuchen zur alternativen Unkrautkontrolle in Rottersham, dem Streifenversuch bei Kleeberg und direkt am LfL Gebäude in Kleeberg.

Allgemeines

Die Beobachtung der Bewohner in den Nisthilfen des Thünen Instituts zeigt eindrücklich die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit der Fauna. Auch nicht ausgesprochen natürlich wirkende Angebote werden von den verschiedensten Tieren schnell und intensiv als Brutstätte angenommen. Auch wird der sprichwörtliche Fleiß der Tiere deutlich, wenn man im Laufe der Zeit beobachtet, wie die Löcher mit verschiedenster Larvennahrung, die die Natur zu bieten hat, vollgestopft werden. Nicht immer, wenn von außen keine Verschluss zu erkennen ist, muss das heißen, dass die Hohlräume nicht besiedelt sind. Die Betreuung einer solchen Nisthilfe ist überaus lehrreich und unterhaltsam. Natürlich nutzt nur ein sehr kleiner Teil der Wildbienenarten Nisthilfen. Für diese meist verbreiteten Arten kann aber leicht eine über mehrerer Jahre genutzte Brutstelle geschaffen werden. Inwieweit sich die Methode für ein bundesweites schonendes Wildbienen-Monitoring in der Agrarlandschaft eignet, wird momentan vom Thünen-Institut erforscht. Hierbei sollen neben den Fotoaufnahmen auch genetische Untersuchungen des verlassenen „Brutmaterials“ Einblick in die Artenzusammensetzung, die Nahrung und die vorhandenen Gegenspieler in den Nisthilfen geben.

Ergebnisse

Insgesamt wurden an den LfL-Standorten mindestens 15 verschiedene nistende Bewohner festgestellt, die 3.341 Brutzellen angelegt haben. Die meisten von Löcherbienen (Heriades crenulata / truncorum), am zweit häufigsten von Scherenbienen (Chelostoma sp.), gefolgt von der gehörnten oder rostroten Mauerbiene (Osmia cornuta / bicornis) und solitären Faltenwespen aus der Familie der Eumeninae. Auch Blattschneiderbienen der Gattung Megachile legten häufig Brutkammern gefüllt mit Blattstückchen an.

Von den 225 Brettchen insgesamt wurden auf 173 (77 %) Brutkammern angelegt. Einzelne Löcher waren für alle Nisthilfen zu 30 % belegt. Die Anzahl unterschiedlicher nistender Hautflügler lag bei den Nisthilfen zwischen nur 4 und bis zu 9 (im Mittel 6).

Wildbienen in Nisthilfen

Osmia bicornis und Osmia cornuta gehören zu den häufigsten Besiedlern von Nisthilfen. Die inzwischen auch im Handel erhältlichen Arten wurden bei einer Körperlänge von 10-12 mm vorwiegend in den größeren Durchmessern von 8 bis 9.5 mm gefunden. Die Tiere entwickeln sich in den Kokons bis zum Vollinsekt und Schlüpfen dann im nächsten Frühjahr aus.

Löcherbienen

Löcherbienen (Gemeine und Gekerbte Löcherbiene, Heriades truncorum, Heriades crenulatus) verwenden für die Trennwände und den Nistverschluss auch Harz. Die Bienen sind vorwiegend im Juli und August sehr häufig an den Nisthilfen zu beobachten und bevorzugen die kleinen Durchmesser.

Parasitoide in Nisthilfen

Neben den vielen Wildbienen, die die Nisthilfen nutzen, fallen besonders auch die parasitoiden Wespen auf. Sie tragen Schmetterlingsraupen, Blattkäferlarven, Spinnen oder auch Blattläuse in die Nisthilfen ein. Am häufigsten waren hierbei Arten der Familie der Eumeninae (352 Brutzellen) vorzufinden, einige der häufigsten Vertreter sehen mit der gelb schwarzen Zeichnung den typischen staatenbildenden Wespen recht ähnlich. Typische Blattlaus sammelnde Grabwespen in den Nisthilfen sind von den Gattungen Passaloecus (54 Brutzellen) und Pemphredon (36 Brutzellen) in den Nisthilfen nachgewiesen worden. Auch die häufigste Art der Gattung Psenulus (58 Brutzellen) nutzt vorwiegend Blattläuse zur Verproviantierung des Nachwuchses. Die Grabwespe der Gattung Trypoxylon (185 Brutzellen) erbeutet Spinnen, die den Larven zur Entwicklung dienen.

Gegenspieler

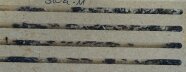

An Gegenspielern wurden Goldwespen (Chrysididae) und die Mauerbienen-Taufliege festgestellt. In Deutschlang gibt es etwa 85 Arten von Goldwespen, die sich als Brutparasiten bei Grabwespen, Bienen und anderen Hymenopteren entwickeln. Die Mauerbienen Taufliege (Cacoxenus indagator) findet man häufig in Brutkammern der Gehörnten oder Rostroten Mauerbiene. Die Larven der Fliege ernähren sich vom eingetragenen Pollenvorrat und vermindern so den Bruterfolg der Mauerbiene. Man erkennt befallen Zellen an den spaghettiförmigen Kotfäden der Mauerbienen Taufliege.

Sonstige Bewohner

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Ameisen in der Nisthilfe

Neben Insekten die Nisthilfen zur Anlage von Brutzellen nutzten, konnten auch viele andere Arten beobachtet werden. So finden sich häufig Spinnen mit ihren Kokons in den Löchern oder Ohrwürmer (Forficula auricularia) ziehen sich darin zurück. Insbesondere auf den Blühflächen in Grub suchten ab September auch zahlreiche Wanzen der Art Rhyparochromus vulgaris (Gemeine Bodenwanze) die Nisthilfen zur Überwinterung auf. Auch Ameisen wurden in den Nisthilfen gefunden, relativ große Kolonien mit Nachwuchs von Dolichoderus quadrisignatus die typischer Weise auf Bäumen vorkommt, und kleinere Nester von Lepthothorax sp. und Camponotus sp.