Verkehrs- und Betriebskontrollen

Die Düngemittelverkehrskontrolle schützt die Gesundheit von Mensch und Tier, sowie den Naturhaushalt

Die Düngemittelverkehrskontrolle überwacht die Einhaltung der geltenden Vorschriften beim Handel mit Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Pflanzenhilfsmitteln und Kultursubstraten. Die verschiedenen Vorschriften dienen dem Umwelt- und Anwenderschutz und verfolgen damit hochgesteckte Ziele.

Hauptaufgabe der Düngemittelverkehrskontrolle ist die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Pflanzenhilfsmitteln und Kultursubstraten. Auskünfte zum Düngemittelrecht sind im begrenzten Umfang möglich.

Durch die Düngemittelverkehrskontrolle sollen Ziele erreicht werden, die weit über die Ordnung des Handels mit Düngemitteln, d.h. über den Verbraucherschutz hinausgehen

- Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens,

- Förderung des Wachstums von Nutzpflanzen,

- Erhöhung ihres Ertrages,

- Verbesserung ihrer Qualität,

- Schutz des Anwenders bei der Düngung und

- Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier, sowie Schutz des Naturhaushaltes.

FAQs

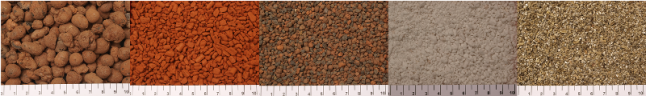

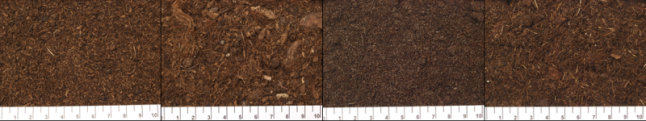

Bei einer Kontrolle werden die Kennzeichnung und der Nährstoffgehalt überprüft. Hierzu entnimmt der Probenehmer dem Düngemittel eine Probe und dokumentiert die zugehörige Kennzeichnung.

Der Kontrolleur informiert zuerst den Verantwortlichen über die stattfindende Kontrolle und verschafft sich gemeinsam mit dem Betriebsleiter bei einem Rundgang einen Überblick. Anschließend beprobt der Kontrolleur ausgewählte Düngemittelpartien und dokumentiert das Vorgehen im Protokoll. Die Abläufe und Anforderungen an die Probenahme sind gesetzlich geregelt, wobei es Unterschiede zwischen dem EU- und dem nationalen Recht gibt. Die Kennzeichnung des Düngemittels wird handschriftlich, mittels Foto oder durch eine Kopie des Warenbegleitscheines dokumentiert.

Die Düngemittelproben werden im Labor der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft auf Nährstoffe und zusätzlich auch auf Schadstoffe untersucht. Die festgestellten Nährstoffgehalte werden mit den deklarierten Werten der Kennzeichnung verglichen. Werden die Toleranzen nicht eingehalten, ist das beprobte Düngemittel zu beanstanden. Der probegebende Betrieb wird im Falle einer Beanstandung schriftlich über den festgestellten Mangel informiert und zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Anhand der Kennzeichnung muss klar erkennbar sein, auf welcher Rechtsbasis das Düngemittel in Verkehr gebracht wird. Dies ist ausschlaggebend für die rechtliche Beurteilung eines Produktes, da sich die Anforderungen bezüglich der Pflichtangaben und stoffliche Zusammensetzung unterscheiden. Die Wahl der Rechtsgrundlage hat unter anderem Auswirkungen auf die zulässigen Ausgangsstoffe bei der Herstellung, die erforderlichen Mindestnährstoffgehalte, sowie auf die Schadstoffgrenzwerte und Toleranzen. Hinzu kommen Unterschiede im Hinblick auf Probenahme- und Analysevorschriften.

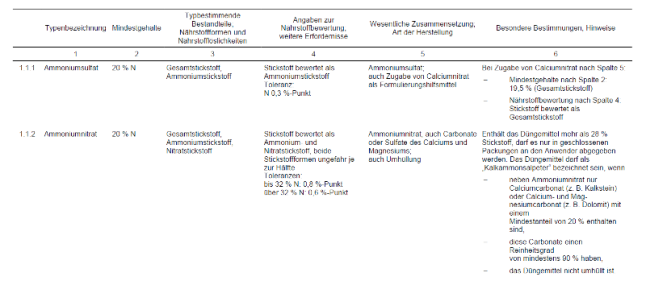

Im deutschen Düngemittelrecht listet die Anlage 1 DüMV alle „zugelassenen“ Düngemitteltypen. Die Liste ist abschließend. Die Aufnahme neuer Typen kann nur durch Änderung der Verordnung erfolgen. Analog existiert im EU-Recht eine entsprechende Liste als Anhang I der VO (EU) 2019/1009.

Ist dies der Fall, ist dieser Dünger grundsätzlich verkehrsfähig – er darf also gehandelt werden. Man bezeichnet ihn dann auch als „zugelassenes Düngemittel“. Der Begriff „Zulassung“ bezieht sich also nicht auf eine Individualzulassung eines Düngemittels, sondern auf dessen Übereinstimmung mit einem in der Verordnung gelisteten Düngemitteltyp.

Die Einzelheiten für ein ordnungsgemäßes Inverkehrbringen werden im Düngegesetz (DüngG) und in der Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln (Düngemittelverordnung, DüMV) aufgeführt. Verantwortlich für die Einhaltung der Anforderungen des Düngemittelrechts ist der Inverkehrbringer.

Im Wesentlichen sind für Düngemittel nach deutschem Recht folgende Anforderungen einzuhalten:

- Das Produkt muss einem Düngemitteltyp nach DüMV entsprechen bzw. die Merkmale eines Bodenhilfsstoffes, Pflanzenhilfsmittels oder Kultursubstrates aufweisen;

- Für die Herstellung dürfen nur Ausgangsstoffe verwendet werden, die in Anlage 2 Tabelle 7 (bzw. Tab. 6 oder 8, vereinzelt auch in Anlage 1) der DüMV aufgeführt sind;

- Sowohl im Endprodukt als auch in den Ausgangsstoffen dürfen die (Schadstoff-) Grenzwerte der DüMV (Anl. 2, Tab. 1.4) nicht überschritten sein;

- Das Produkt ist entsprechend der Vorschriften der DüMV zu kennzeichnen (Warendeklaration, Anl. 2 Tab. 10);

- Zudem sind die Anforderungen der Seuchen- und Phytohygiene einzuhalten und die allgemeine Schadlosigkeit muss gegeben sein.

Für eine Untersuchung auf Nähr- und Schadstoffgehalt sind die Methoden des Düngemittelrechts anzuwenden! Diese sind in der „Probenahme- und Analyseverordnung“ für Düngemittel nach deutschem Recht festgelegt.

Das Produkt muss einer in der Verordnung (EU) 2019/1009 Anlage I aufgeführten PFC (=Produktfunktionskategorie) entsprechen. Unter jeder dort beschriebenen PFC finden sich auch die dafür hinterlegten Schadstoffgrenzwerte und ggf. Anforderungen an die Seuchen- und Phytohygiene.

Die nach der VO (EU) 2019/1009 zulässigen Ausgangsstoffe für Düngeprodukte sind in Anlage II unter den sogenannten CMC (= Komponentenmaterialkategorien) zu finden.

Die Vorgaben zur Kennzeichnung sind in Anlage III der VO (EU) 2019/1009 zu finden.

Was das EU-Recht zusätzlich noch fordert ist eine Konformitätsbewertung. Diese kann je nach Düngemitteltyp und Ausgangsstoffen selbst vom Hersteller erstellt werden oder im aufwändigsten Fall muss das Produkt und der Herstellungsprozess durch eine notifizierte Konformitätsbewertungsstelle erfolgen. Eine Liste der zugelassenen Konformitätsbewertungsstellen ist unter nachfolgendem Link zu finden: https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/#/notified-bodies/notified-body-list?filter=bodyTypeId:3,legislationId:159361

[Definition von Pflanzenstärkungsmitteln (§2 Nr. 10. PflSchG): Stoffe und Gemische einschließlich Mikroorganismen, die a) ausschließlich dazu bestimmt sind, allgemein der Gesunderhaltung der Pflanzen zu dienen, soweit sie nicht Pflanzenschutzmittel nach Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009, oder b) dazu bestimmt sind, Pflanzen vor nichtparasitären Beeinträchtigungen zu schützen;] Diese Stoffe sind im Pflanzenschutzgesetz geregelt!

Ein Kalkdüngemittel enthält Oxide, Hydroxide, Karbonate oder Silikate der Nährstoffe Calcium (Ca) oder Magnesium (Mg).

a) Effizienz der Nährstoffverwertung

b) Toleranz gegenüber abiotischem Stress

c) Qualitätsmerkmale oder

d) Verfügbarkeit von im Boden oder in der Rhizosphäre enthaltenen Nährstoffen.

— organischen Kohlenstoff (Corg) und

— Nährstoffe

ausschließlich biologischen Ursprungs.

a) ein oder mehrere anorganische Düngemittel gemäß PFC 1(C) und

b) ein oder mehrere Materialien, die

— organischen Kohlenstoff (Corg) und

— Nährstoffe

ausschließlich biologischen Ursprungs enthalten.

Die PFC 2 listet zudem noch Kalkdüngemittel auf.

In Anhang III der VO (EU) 2019/1009 sind die die Vorgaben für die Kennzeichnung zu finden. Kurz zusammengefasst muss für alle Produkte

- die Bezeichnung der PFC angegeben sein, im Falle von Düngeproduktmischungen alle darin enthaltenen PFC,

- Nettogewicht/-menge,

- Anweisungen zum Anwendungszweck inkl. -hinweisen,

- die empfohlenen Lagerbedingungen,

- je nach PFC ggf. die Wirkungsdauer,

- alle einschlägigen Informationen bzgl. empfohlener Maßnahmen zur Bewältigung von Risiken für die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, die Sicherheit oder die Umwelt,

- und zuletzt noch eine Liste der Inhaltsstoffe.

Grundsätzlich sind folgende Angaben zu machen:

- Typenbezeichnung und „Nährstoffkurzformel“,

- ggf. sind die zur Herstellung verwendeten Hauptbestandteile (nach Anlage 2 Tabelle 6,7 Spalte 1 DüMV – z.B. „Pflanzliche Stoffe“) und zusätzlichen Stoffe (z.B. Hüllsubstanzen, Nitrifikationshemmstoffe, Komplexbildner) anzugeben,

- Art und Gehalt an typbestimmenden Bestandteilen und Nährstoffformen (entsprechend der Anforderungen in Spalte 3 der Typenliste),

- Nettogewicht und ggf. zusätzlich das Volumen,

- Name und Anschrift des Inverkehrbringers und des Herstellers.

Davon abgesetzt sind weiterhin anzugeben:

- genauere Bezeichnung der zur Herstellung verwendeten Ausgangsstoffe (nach Anlage 2 Tabelle 6,7 Spalte 2 DüMV – z.B. „Pflanzliche Stoffe aus der Landwirtschaft (Silomais)“),

- Nährstoffe als Nebenbestandteile und die enthaltenen Aufbereitungs- bzw. Anwendungshilfsmittel, sowie Fremdbestandteile und Schadstoffe über der Kennzeichnungsschwelle,

- Angaben zur sachgerechten Anwendung, Lagerung und Behandlung.

Kompost

Wirtschaftsdünger – Biogasgülle

Bodenhilfsstoff

Pflanzenhilfsmittel

Kultursubstrat

Weitere Kennzeichnungsbeispiele finden Sie auf den Internetseiten der DVK-Stellen der Länder (siehe Linkliste). Allerdings ist sicherzustellen, dass die Beispiele dem derzeit aktuellen Recht entsprechen.

Die Verordnung (EU) 2019/515 beschreibt das Inverkehrbringen von Düngemitteln auf Grundlage der „gegenseitigen Anerkennung“. Folgende Voraussetzungen müssen hierzu erfüllt sein:

- Das rechtliche Basisland, in welchem das Düngemittel zugelassen ist, muss angegeben sein,

- Das Produkt muss die stofflichen Qualitätsanforderungen des rechtlichen Basislandes vollständig erfüllen und dort auch für den Endnutzer, für die gesamte Zeit, in der das Produkt im Zuge der gemeinsamen Anerkennung ebenfalls vertrieben wird, verfügbar sein,

- Zudem darf das Produkt bei sachgerechter Anwendung die Fruchtbarkeit des Bodens, die Gesundheit von Menschen, Tieren und Nutzpflanzen nicht schädigen und den Naturhaushalt nicht gefährden.

Wer Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Düngegesetzes in den Verkehr bringt, hat dafür zu sorgen, dass der jeweilige Stoff

- in deutscher Sprache und deutlich lesbar,

- entsprechend den Anforderungen des Staates, in dem er rechtmäßig hergestellt oder rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden ist, und

- mit einem Hinweis auf den Staat nach Nummer 2 und die Rechtsvorschrift oder rechtliche Grundlage dieses Staates, auf Grund derer der Stoff hergestellt oder in Verkehr gebracht worden ist,

Sofern das Düngemittel tierische Nebenprodukte oder Bioabfälle enthält, sind die weiteren Anforderungen gemäß Veterinärrecht bzw. Bioabfall-Verordnung zu beachten. Gegebenenfalls ist ein Notifizierungsverfahren durchzuführen. Bei Importen von Wirtschaftsdüngern sind die Veterinärbehörden zu konsultieren.

Diese Anforderungen gelten auch für den Import von Düngemitteln aus Drittländern.

Deshalb dürfen zur Herstellung nur die in der Tabelle 7 (bzw. 6) DüMV gelisteten Ausgangsstoffe verwendet werden. Diese müssen die Schadstoffgrenzwerte und Hygieneanforderungen (Tab 1.4/Anl. 1 Nr. 4.1.1 Sp. 6 DüMV) einhalten. Die maximal zulässigen Höchstgehalte von Fremd- und Störstoffen wie Steinen, Kunststoffen, u.a. (Tabelle 8 DüMV) sind zu berücksichtigen. Daneben muss das Düngemittel unbedingt einem Düngemitteltypen zugeordnet werden können (Anlage 1 Abs. 1-5 DüMV).

Die Anforderungen an die Ausgangsstoffe gelten auch für die Herstellung von Wirtschaftsdüngern, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln.

Rechtliche Grundlagen

Die Anlage I listet die „zugelassenen“ Düngemitteltypen. Dabei werden fünf Abschnitte „Mineralische Einnähstoffdünger“, „organische und organisch-, mineralische Düngemittel“, mineralische Mehrnährstoffdünger“, „Düngemittel mit Spurennährstoffen sowie Spurennähstoffdünger“ und „Düngemittel zur Düngung von Rasen und Zierpflanzen“ unterschieden. In Anlage II werden die Mindest- bzw. Höchstgehalte für Nähr- und Schadstoffe, die Kennzeichnungsschwellen und die zulässigen Nährstoffformen geregelt. Von zentraler Bedeutung sind die Listen der zugelassenen Ausgangsstoffe und die Kennzeichnungsvorschriften.

Die Produkte, die nach dieser VO in den Verkehr gebracht werden, müssen den Anforderungen darin entsprechen und je nach Düngemitteltyp, in der VO als PFC (= Produktfunktions-kategorie) bezeichnet und Ausgangsstoff, in der VO als CMC (= Komponentenmaterialkategorie) bezeichnet, ein Konformitätsbewertungsverfahren mit oder ohne externe Konformitäts-bewertungsstelle durchlaufen.

Die derzeit notifizierten Konformitätsbewertungsstellen sind in der NANDO-Datenbank zu finden: https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/#/notified-bodies/notified-body-list?filter=bodyTypeId:3,legislationId:159361

Weiterführende Informationen - Linkliste

Rechtsgrundlagen

Behörden auf EU- und Bundesebene

Düngemittelverkehrskontrollstellen der Bundesländer im Internet

Institutionen, Verbände, Behörden

- Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - Informationen zur Düngemittelanalytik

- Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft - Informationen zur Düngung

- Bundesarbeitskreis Düngung (BAD) im Industrieverband Agrar (IVA)

- Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V.

- Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. – BGK

- Forschungsinstitut für biologischen Landbau - FiBl - Betriebsmittel-Liste

- Bundesverband der Düngermischer

- Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten

Kontakt

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Verkehrs- und Betriebskontrollen

Am Gereuth 8, 85354 Freising

E-Mail: Verkehrskontrolle@lfl.bayern.de