Forschungs- und Innovationsprojekt

Biodiversitätsförderung durch klimaangepasste Grünlandwirtschaft in der Grenzregion Bayern-Österreich (Biodiversität im Grünland)

Im Rahmen des Projektes soll die Biodiversität ausgewählter Grünlandflächen durch verschiedene Maßnahmen der Grünlandbewirtschaftung optimiert werden. Neben der Erhaltung und Schaffung artenreicher Grünlandbestände stehen die zielgerichtete Nutzung der Bestände und die Senkung der Bewirtschaftungskosten für die teilnehmenden Betriebe im Vordergrund.

Hintergrund

Das Grünland in der Projektregion Niederbayern/Oberösterreich ist die Futtergrundlage für rinderhaltende landwirtschaftliche Betriebe. Durch die besondere Lage des Projektgebiets in der Grenzregion mit unterschiedlichen Höhenlagen, Hängen, teils flachgründigen Böden und hohen Jahresniederschlägen ist somit die Nutzung als Grünland vorherrschend. Durch unterschiedliche Standorte, Beweidung und kleinräumige/vielfältige Nutzungs-/Mähregimes sind auf vielen Flächen artenreiche Grünlandbestände entstanden.

Diese Grünlandbestände sind aktuell durch mehrere Faktoren in ihrer Existenz gefährdet. Nämlich durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft, der einerseits zu größeren Betrieben und damit zu einer einheitlicheren Nutzung der Bestände führt. Zum anderen führt er dazu, dass Flächen extensiver bewirtschaftet werden oder gar die Nutzung als Grünland aufgegeben wird, zugunsten einer Aufforstung. Ebenfalls mehren sich die Herausforderungen durch den Klimawandel und den Befall der Grünlandflächen mit dem Maikäfer-Engerling.

Die Landwirte im Projektgebiet stehen somit vor vergleichbaren Herausforderungen: Anpassung der Grünlandbewirtschaftung an sich verändernde betriebliche Verwertungsmöglichkeiten, Optimierung der Grünlandnutzung vor dem Hintergrund der aktuell volatilen Märkte, Berücksichtigung klimawandelbedingter Ertragsschwankungen und -ausfälle auch durch die Maikäfer-Engerling-Problematik und steigende Erwartungen und Anforderungen von Gesellschaft und Politik insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit, Biodiversität und Ernährungssicherung.

Ziele

Übergeordnetes Ziel des Projektes ist es daher, landwirtschaftlichen Betrieben in der Grenzregion Niederbayern/Oberösterreich Wege aufzuzeigen, wie sie das Grünland mit seiner teilweise sehr hohen Biodiversität erhalten und die Bewirtschaftung und Biodiversität ausgewählter Flächen optimieren können. Auch die Regulierung der Maikäfer durch mechanische oder biologische Maßnahmen steht im Projektgebiet im Fokus.

Aus den Projektergebnissen werden zum Projektende modellhafte Konzepte erarbeitet und zielgruppengerecht kommuniziert.

Durch die im Projekt formulierten Ziele ergeben sich für die Betriebe und beide Regionen Chancen zum Erhalt und zur Schaffung von artenreichen Grünlandbeständen bei gleichzeitig optimierter Nutzung der Bestände und Reduzierung der Bewirtschaftungskosten.

Methoden

Im Rahmen des Projekts werden über die Vegetationsperiode 2024 auf vier Pilotbetrieben Grünlanderträge erfasst und jeweils ein Maßnahmenplan im Sinne der genannten Ziele erarbeitet und in den folgenden Jahren 2025 und 2026 umgesetzt. Hauptansatz ist der abgestufte Wiesenbau mit gezielter Förderung der Biodiversität mittels Mahdgutübertragung/Einsaat sowie der Reduzierung des potenziellen Grünlandumbruchs und der Grünlandneuansaaten. Im Projektgebiet wird im Hauptschadensjahr (2025) auch eine Regulierung der Maikäfer durch mechanische oder biologische Maßnahmen getestet und beurteilt.

Durch die abgestufte Grünlandnutzung soll eine Mischung aus extensiveren und intensiveren Grünlandflächen sowie eine größere Heterogenität der Landschaft im Jahresverlauf erreicht werden - beides Voraussetzungen für mehr Biodiversität. Durch die Erprobung von Regulierungsmaßnahmen für den Maikäfer-Engerling und verschiedene Maßnahmen wie gezielte Einsaaten oder Saatgutübertragungen zur Erhöhung der Artenzahl im Grünland werden artenreiche Bestände erhalten und neu geschaffen.

Mithilfe verschiedener Bildungsmaßnahmen, Veranstaltungen u. a. auf den vier Pilotbetrieben, einer geplanten Befragung der Landwirte im Projektgebiet, den weiteren Wissenstransfermaßnahmen im Bereich der Schulen sowie über die Erwachsenenbildung und der weiteren breiten Öffentlichkeitsarbeit der beteiligten Organisationen soll das Thema der abgestuften Grünlandnutzung und die durch verschiedene weitere Maßnahmen mögliche Steigerung der Biodiversität allen Interessierten koordiniert übermittelt werden.

Ergebnisse

Biodiversitätsmonitoring

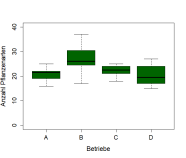

Die Ergebnisse des Grünlandmonitorings geben bereits einen Einblick in die vorhandene Artenvielfalt auf den Grünlandflächen der untersuchten Betriebe. Ein Betrieb sticht besonders hervor, mit durchschnittlich 27 Pflanzenarten pro Fläche (siehe Abbildung). Insgesamt liegen alle vier Betriebe mit dem Median der gefundenen Pflanzenarten auf ihren Flächen bereits in einem guten Bereich, der für Biobetriebe typisch ist.

Die Beurteilung der Biodiversität umfasste auch ein Insektenmonitoring auf ausgewählten Flächen der Betriebe. Die Mehrheit der mithilfe der DNA-Metabarcoding-Methode bestimmten Arten (ca. 60 %) gehörte zur Ordnung der Zweiflügler (Diptera). Einige dieser Arten sind sogar auf der deutschen Roten Liste gefährdeter Arten zu finden. Insgesamt wurden im Mittel 478 Insektenarten auf den Monitoringflächen gefunden.

Ertragsschätzung im Grünland

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

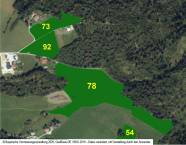

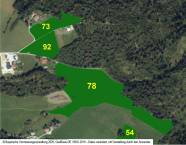

Beispielkarte: Geschätzter durchschnittlicher Jahrestrockenmasseertrag über 6 Jahre (2018–2023) in dt TM/ha einzelner Grünlandflächen

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist die Identifizierung geeigneter Grünlandschläge und Teilflächen für gezielte Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. Gleichzeitig sollen aber auch Grünlandschläge und Teilflächen für eine Intensivierung und/oder Optimierung der Nutzung und Futterqualität durch z. B. Nachsaat, gezielte Düngungsmaßnahmen oder eine geänderte Schnittnutzung identifiziert werden um insgesamt zu einer nachhaltigeren Bestandsführung zu kommen. Grundlage hierfür bilden vor allem Ertragsdaten, die betriebsindividuell in Kooperation mit der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft in Raumberg-Gumpenstein ausgewertet wurden. Eine Methode der Ertragsschätzung im Grünland, die sich derzeit noch in der Anfangsphase der Etablierung befindet, ist die im Projekt verwendete Ertragsmodellierung mithilfe von Satellitenbildern. Ein Vorteil dieser Methode liegt in der Kombination historischer und aktueller, kostenfrei verfügbarer Satellitendaten, die eine wertvolle Grundlage für eine schlagspezifische Bewirtschaftung bieten (lediglich die Datenaufbereitung verursacht Kosten).

Nachteile ergeben sich dabei jedoch durch eine abnehmende Genauigkeit bei Bewölkung oder größerem zeitlichem Abstand zum Schnitttermin. Die Methode zeigt vor allem bei intensiv genutztem Grünland gute Ergebnisse, wohingegen extensives Grünland schwieriger zu beurteilen ist. Im Rahmen des Projekts lieferte sie dennoch wertvolle Informationen, mit deren Hilfe ertragsschwache, mittlere und ertragsstarke Flächen auf den Betrieben identifiziert werden konnten.

Maßnahmen im Betrieb

Auf Basis der Erkenntnisse aus dem Biodiversitätsmonitoring sowie weiterer betriebsspezifischer Daten, darunter Ertragskarten, Boden- und Futteruntersuchungen, wurde gemeinsam mit den Betriebsleitern und weiteren Experten für jeden der vier Pilotbetriebe ein Maßnahmenplan erarbeitet. Ziel war die Umsetzung einer abgestuften Grünlandnutzung und die möglichst effektive Förderung der Biodiversität, zugleich möglichst eine Arbeitserleichterung und die Sicherung der Futtergrundlage für die Milchviehhaltung des Betriebs. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehörten die Reduzierung der Anzahl der Schnitte beziehungsweise die Anlage von Altgrasstreifen auf ertragsschwachen oder dafür geeigneten Flächen, die Nachsaat standortangepasster, artenreicher Mischungen, das Engerlingmonitoring, sowie die verfahrenstechnische Optimierung der Grünlandnutzung, etwa durch Anpassung von Schnitthöhe, Maschineneinstellungen und Mähtechnik.

Weiterhin im Fokus standen die Optimierung der Futterkonservierung z. B. durch den gezielten Einsatz von geeigneten Siliermitteln und die Optimierung der Nährstoffversorgung in den Böden, wobei insbesondere der pH-Wert und die Phosphorversorgung auf vielen Flächen in kritischen, zu niedrigen Bereichen waren. Ebenso war der Wechsel von reiner Schnittnutzung zu einer Mähweide oder ausschließlichen Weidenutzung eine wichtige Maßnahme auf einzelnen Flächen mit stark biodiversitätsförderndem Charakter. Die Betriebsleiter sind derzeit an der Umsetzung der gemeinsam priorisierten Maßnahmen, so dass wir bis Projektende mit ersten positiven Auswirkungen auf die Biodiversität rechnen.

Verbreitung des Feldmaikäfer-Engerlings im Projektgebiet

Das gehäufte Auftreten von Feldmaikäfer-Engerlingen stellt ein erhebliches Problem für die Grünlandbewirtschaftung und insbesondere auch für artenreiche Grünlandbestände dar. Durch den Fraß an den Graswurzeln kann der Pflanzenbestand auf ganzen Schlägen absterben, selbst bei artenreichen Pflanzengesellschaften, da der Feldmaikäfer-Engerling kein Feinschmecker ist und alle Wurzeln frisst. Um einen darauffolgenden Grünlandumbruch mit Neuansaat zu vermeiden, werden derzeit auf geeigneten Versuchsflächen des Projektpartners in Schlägl, Österreich, verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung des Feldmaikäfer-Engerlingaufkommens in einem zweiortigen, randomisierten Parzellenversuch mit je 4 Wiederholungen getestet.

Dazu gehören neben den beiden Kontrollvarianten unbehandelt und Umbruch mit einer Fräse weitere mechanische Maßnahmen mit einem Grasnarbenbelüfter sowie der Einsatz von in Österreich zugelassenen mikrobiellen Mitteln (Melocont-Pilzgerste und ArtisPro) und Nematoden. Begleitend wird auf ausgewählten Flächen ein kontinuierliches Engerlingmonitoring durchgeführt. Die ersten Ergebnisse des Monitorings im Hauptschadensjahr 2025 zeigen erhebliche Schäden an bestimmten Grünlandstandorten der Projektregion.

Projektinformation

Projektleitung: Stefan Thurner

Projektbearbeitung: Dr. Jan Maxa

Laufzeit: 01/2024 - 12/2026

Finanzierung: Europäische Union (Interreg Bayern-Österreich), Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF)

Förderkennzeichen: BA0100015

Das Projekt "Biodiversitätsförderung durch klimaangepasste Grünlandwirtschaft in der Grenzregion Bayern-Österreich" findet im Rahmen des INTERREG Programms Bayern-Österreich 2021-2027 unter Kofinanzierung der Europäischen Union statt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden