Forschungs- und Innovationsprojekt

Systemische Analyse und praktische Anwendung zur optimierten Einbindung von Solarstrom in betriebliche Lastprofile mit hohem Automatisierungsgrad (ESolOptA)

Die Automatisierung und Elektrifizierung von Prozessen ermöglichen nicht nur eine effizientere Nutzung von Energie, sondern auch eine präzisere Steuerung des Energieverbrauchs. Sensoren und intelligente Systeme helfen dabei, den Energiebedarf in Echtzeit zu analysieren und anzupassen.

Zielsetzung

Das Ziel des Forschungsprojekts ist es, Potenziale und Lösungsansätze zur optimierten Integration von selbst erzeugtem Solarstrom mithilfe von Energiemanagement und Energiemanagementsystemen in der landwirtschaftlichen Praxis zu identifizieren und zu bewerten.

Im Fokus der Untersuchungen und der praktischen Umsetzung stehen zukunftsorientierte Betriebe, die regenerativ erzeugten Strom durch automatisierte und elektrifizierte Arbeitsabläufe sowie sektorenübergreifende Ansätze nutzen. Dies kann beispielsweise in batteriebetriebenen mobilen Arbeitsmaschinen und beim Betrieb von Wärmepumpen in wärmeintensiven Betriebszweigen erfolgen.

Ein zentraler Aspekt des Projekts ist die Analyse der Effizienz der Eigenenergienutzung in ausgewählten landwirtschaftlichen Praxisbetrieben. Dabei sollen folgende Teilziele näher beleuchtet werden:

- Effizienzsteigerung der Eigenstromnutzung durch Energiemanagementsysteme, insbesondere bei veränderten betrieblichen Lastprofilen durch batteriebetriebene Maschinen und automatisierte Abläufe.

- Reduzierung der Energiekosten durch die Nutzung von Solarstrom als kostengünstige Stromquelle und durch dynamische Tarife, unterstützt durch die optimale Steuerung der Energiespeicher.

- Verbesserung des Tierwohls durch die optimale Aufrechterhaltung der Temperatur mithilfe effizienter Heiz- und Kühltechnologien.

- Förderung der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern durch eine verstärkte Nutzung regenerativer Energiequellen.

- Analyse der Umweltwirkungen (CO2-Einsparungen durch die Nutzung regenerativer Energiequellen) sowie der ökonomischen Effekte der optimierten Eigenstromnutzung elektrifizierter Prozesse im Vergleich zu herkömmlichem Maschinen- und Geräteeinsatz.

Das vorliegende Projekt zielt darauf ab, die Datengrundlage für die energetische Bewertung und Integration regenerativer Energien in landwirtschaftliche Produktionsverfahren zu erweitern und zu präzisieren. Es ist von großer Bedeutung für Theorie und Praxis, da es sich mit einer aktuellen und bisher wenig erschlossenen Thematik in der Landwirtschaft befasst und innovative Lösungsansätze verfolgt. Das Projekt adressiert eine bestehende Lücke in der Forschungslandschaft, indem es spezifische Daten zum Energiebedarf und zur Einbindung eigenerzeugter Energie in hoch elektrifizierte und automatisierte landwirtschaftliche Produktionsverfahren erfasst. Derzeit sind solche Informationen nur begrenzt verfügbar, was die Entwicklung effizienter und nachhaltiger Energiemanagementstrategien erschwert. Durch die Erweiterung der Datengrundlage wird diese Lücke geschlossen und ein fundiertes Wissen aufgebaut.

Methode

Milchviehbetriebe

In der modernen Milchviehhaltung werden mittlerweile vermehrt Arbeitsprozesse mechanisiert. Dazu gehören unter anderem automatische Melk-, Fütterungs- und Entmistungssysteme sowie weitere elektrisch betriebene Geräte. Hoch automatisierte und elektrifizierte Betriebe weisen ein spezifisches und verändertes Lastprofil im Vergleich zu herkömmlich ausgestatteten Betrieben auf. Durch den Einsatz batteriebetriebener Antriebsmaschinen können zudem Eigenstromnutzungspotenziale durch zeitlich flexibles Laden verstärkt ausgeschöpft werden. Die informationstechnische Vernetzung ermöglicht es, den Energiebedarf zu ermitteln und die Energieverteilung zwischen Verbrauchern, Erzeugern sowie Lade- und Speichersystemen zu steuern.

Bisher existieren jedoch nur wenige aussagekräftige Daten zur konkreten Eigennutzung von Solarstrom in stark automatisierten Milchviehbetrieben. Es mangelt an umfassenden Studien und praktischen Erfahrungen, die aufzeigen, wie Solarenergie effektiv genutzt werden kann, um den Energiebedarf landwirtschaftlicher Maschinen zu decken. Diese Forschungslücke erschwert es Landwirten, fundierte Entscheidungen über die Implementierung solcher Systeme zu treffen und gezielt potenzielle Vorteile zu nutzen.

Beispiel aus der Praxis – Automatisierte Grundfuttervorlage

Schweinhaltung / Ferkelerzeugung und -aufzucht

Die Nutzung von Solarstrom zur Beheizung (und Kühlung) von Schweineställen mithilfe von Wärmepumpen stellt einen vielversprechenden Ansatz zur Umstellung auf regenerative Energieträger dar. Der Einsatz in Praxisbetrieben ist jedoch bislang noch äußerst gering, obwohl hier ein großes Potenzial besteht, die Energieeffizienz zu steigern und die Umweltbelastung zu reduzieren. Darüber hinaus kann die Verwendung von Solarstrom als Energiequelle langfristig Kosten einsparen und die Betriebskosten senken.

Energiemanagementsysteme

Da aktuell nur wenige smarte Energiemanagementsysteme am Markt zur Verfügung stehen, die speziell für die Landwirtschaft entwickelt wurden, wird weiterhin nach potenziellen Hard- und Softwarelösungen recherchiert. Dabei wird die Praxistauglichkeit dieser Systeme für die Landwirtschaft, insbesondere hinsichtlich der Vernetzung und Steuerung der Energieströme in den Gebäuden und Anlagen zur Erzeugung tierischer Produkte, eingehend untersucht. Gegebenenfalls werden Lösungsvorschläge für die Weiterentwicklung erarbeitet, um den Einsatz in landwirtschaftlichen Produktionsverfahren sowie in den entsprechenden Anlagen und Systemen zu optimieren.

Energiemanagement im landwirtschaftlichen Betrieb

Das Projekt leistet einen direkten Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz in der Landwirtschaft. Die ermittelten Referenzwerte für den Energiebedarf bilden die Grundlage für gezielte Maßnahmen zur Reduzierung des Energieaufwands, zur Elektrifizierung von Anlagen und Maschinen sowie zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien. Dies führt zu einer Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und trägt zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei. Damit steht das Projekt im Einklang mit den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategien auf nationaler und internationaler Ebene.

Um regenerativ erzeugte Energie optimal in das landwirtschaftliche Lastprofil zu integrieren und zu nutzen, sind der Stromverbrauch sowie die Kenntnis der Verbrauchs- und Erzeugungsprofile des Betriebs, abhängig vom jeweiligen Produktionsverfahren, entscheidend. Zunehmend automatisierte Betriebe sowie technische Anlagen und Verfahren, wie die Eiswasserproduktion für die Milchkühlung oder die Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen, bieten Möglichkeiten, die selbst produzierte Energie effizienter zu nutzen. Der Einsatz von Speichersystemen ermöglicht es, tagsüber erzeugten Solarstrom bedarfsorientiert zu verwenden. Neben stationären Batteriespeichersystemen werden auch mobile Speicher in die Untersuchungen einbezogen. Durch die fortschreitende Elektrifizierung von Arbeits- und Antriebsmaschinen stehen den Betrieben zunehmend Akkumulatoren zur Verfügung, die derzeit zeitlich flexibel aufgeladen werden können und zukünftig auch bidirektional eingesetzt werden können.

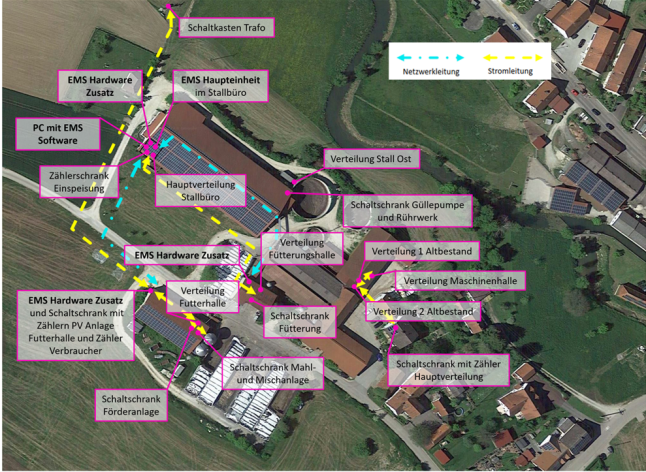

Die informationstechnische Vernetzung ermöglicht die Erfassung des Energieverbrauchs sowie die Steuerung der Energieverteilung zwischen Verbrauchern, Erzeugern und Speichersystemen. Mit digitalem Last- und Energiemanagement kann das Energiebezugsverhalten der angeschlossenen Verbraucher sowie die lokale Energieerzeugung überwacht und optimiert werden. Smarte Energiemanagementsysteme sind dabei wesentliche Komponenten, um eine dezentrale und intelligente Energieverteilung zu realisieren, insbesondere im Hinblick auf eine verbesserte Integration erneuerbarer Energien.

Energie- und Datenflüsse im Praxisbetrieb (Milchviehhaltung)

Das Projekt nimmt eine wichtige Rolle bei der Integration von Energiemanagementsystemen (EMS) in landwirtschaftliche Betriebe ein. Diese Systeme übernehmen eine entscheidende Funktion bei der Erfassung, Visualisierung, Analyse und Steuerung von Energiedaten. Während Energiemanagementsysteme in der Industrie bereits weit verbreitet und sogar staatlich gefördert werden, bieten nur wenige Marktteilnehmer speziell auf landwirtschaftliche Betriebe abgestimmte Systeme an. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, diese Lücke zu schließen und Energiemanagement-Lösungen für die Landwirtschaft zu fördern. Dadurch können Landwirte von den Vorteilen effektiver Energiemanagementstrategien profitieren und ihre Energieeffizienz nachhaltig verbessern.

Projektablauf

Im Rahmen des Projekts werden folgende Maßnahmen schrittweise umgesetzt, um den Energieverbrauch zu reduzieren und die Integration betriebseigener Energieträger zu optimieren. Die gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend als Informationen für die landwirtschaftliche Praxis veröffentlicht.

- Energiedatenerfassung: Automatische Messung und Erfassung des Energiebedarfs sowohl der einzelnen Verbraucher als auch des gesamten Betriebs.

- Energiebuchhaltung: Regelmäßige Kontrolle und Plausibilisierung der erfassten Energieverbräuche.

- Energiecontrolling: Die erfassten Verbrauchswerte werden in Beziehung zu relevanten Einflussfaktoren gesetzt und auf ihre Plausibilität geprüft.

- Energiemanagement: Umsetzung von Maßnahmen, die aus dem Energiecontrolling abgeleitet werden, um die festgelegten Ziele, wie beispielsweise die Senkung des Energiebedarfs oder die Erhöhung der Eigenstromversorgung, zu erreichen.

- Energiemanagementplan: Erstellung eines Regelwerks zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit des Energiemanagements, zur kontinuierlichen Prozessverbesserung sowie zur Anpassung der Zielsetzungen.

Ergebnisse

Mit ersten Ergebnissen ist ab Anfang 2026 zu rechnen.

Projektinformation

Projektleitung: Josef Neiber

Projektbearbeitung: Felix Müller, Sebastian Schubert, Thomas Lehner, Karl Steinbeißer

Kooperationspartner: ALB Bayern e.V.

Laufzeit: 01.2025 - 12.2027

Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF)

Förderkennzeichen: N/24/07