Forschungs- und Innovationsprojekt

Effektives Management von Wasser-Kreuzkraut im bayerischen Grünland

Wasser-Kreuzkraut (Jacobaea aquatica), auch Wasser-Greiskraut genannt, ist eine typische Pflanze extensiv genutzter Feuchtwiesen, die zum Teil hohen naturschutzfachlichen Wert haben. Seit einigen Jahren tritt die Art im voralpinen Grünland des Allgäus und Oberbayerns verstärkt auf. Aufgrund des für Kreuzkräuter typischen Gehaltes an Alkaloiden ist Wasser-Kreuzkraut eine Giftpflanze, die auf Wirtschaftsgrünland für die Futternutzung nicht geduldet werden kann. Ein Besatz mit Wasser-Kreuzkraut im Grünlandaufwuchs gefährdet die Tiergesundheit und verhindert unter Umständen die Futterverwertung. Die bisherigen Regulierungsmöglichkeiten sind wenig effektiv, sehr aufwändig und verbinden nicht optimal die Ansprüche der Landwirtschaft und des Naturschutzes.

Zielsetzung

Das Forschungsprojekt "Management von Wasser-Kreuzkraut in Bayern" der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft und dem Lehrstuhl für Renaturierungsökologie der TUM hat das Ziel, auf der Basis von populationsbiologischen Untersuchungen, von Regulierungsversuchen und einer mit historischen Landnutzungsanalysen verbundenen regionalen Bestandsanalyse Regulierungsempfehlungen zu entwickeln und Prognosemodelle und Szenarien für eine zukünftige Entwicklung zu erarbeiten, um eine weitere Ausbreitung von Wasser-Kreuzkraut (Jacobaea aquatica) zu verhindern.

Methode

Das Forschungsprojekt ist in drei Teilbereiche gegliedert:

- Regulierungsrelevante Eigenschaften der Problemart

- Regulierung in der konventionellen und ökologischen Grünlandbewirtschaftung

- Regionalisierung von Risikogebieten, Szenarien und Prognose

Hierfür werden umfangreiche Versuche im Gewächshaus und im Freiland sowie Felderhebungen durchgeführt. Die Daten werden mit einschlägigen statistischen Methoden analysiert und ausgewertet.

Abschluss der Forschungsarbeit

Das Forschungsprojekt wurde planmäßig mit der Vegetationsperiode 2020 abgeschlossen. In den einzelnen Projektteilen konnten umfangreiche neue Daten und Ergebnisse gewonnen werden.

Ergebnisse aus Labor- und Gewächshausversuchen

Zur Überprüfung von regulierungsrelevanten Arteigenschaften von Wasser-Greiskraut wurden standardisierte Untersuchungen durchgeführt, in denen die Auswirkungen von Beschattung, Kältestratifikation, Schnitt, Schnitttechnik und Düngung auf die Keimung und die Entwicklung von vegetativen und generativen Pflanzen getestet wurden.

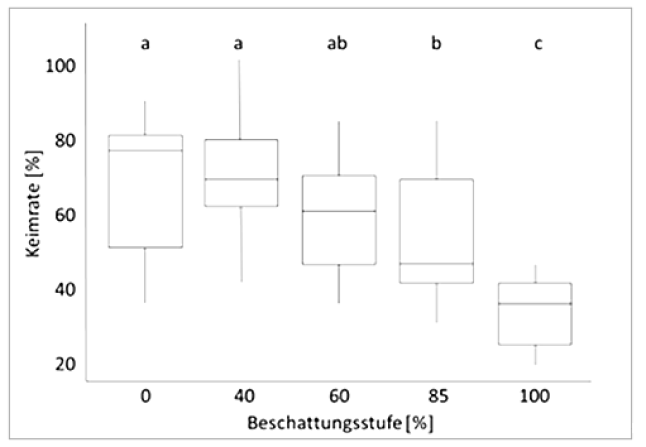

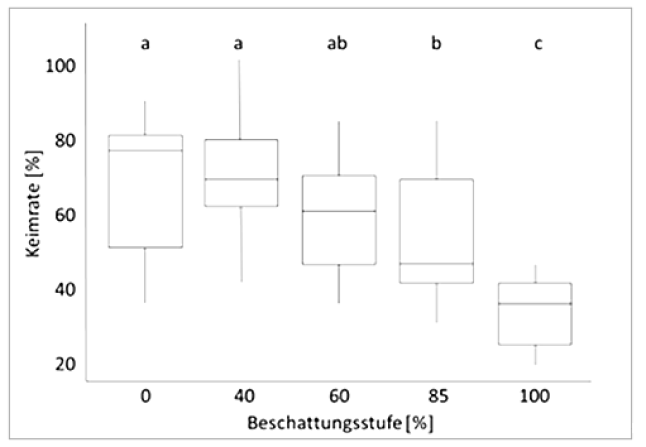

Bei der Untersuchung der Keimbiologie wurde festgestellt, dass eine Beschattungsintensität in den Stufen 0, 40, 60, 85 und 100 % zu signifikanten Unterschieden in der Keimung führt. Ab 85 % Beschattung kam es zu einem starken Rückgang der Keimung, allerdings wurde auch bei einer vollständigen Beschattung noch eine Keimung von 33 % beobachtet.

Die Keimfähigkeit von Wasser-Greiskraut wird mit zunehmender Beschattung verringert, erreicht bei vollständiger Beschattung aber immer noch eine Keimrate von 33 %. Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede.

Auch Kältestratifikation beeinflusste die Keimrate signifikant. Mit vorausgehender Stratifikation zeigte sich eine signifikant geringere Keimrate (50 %) als ohne Stratifikation (65 %). Die Ergebnisse bestätigen die hohe Bedeutung des Lichtangebotes für die Keimung von Wasser-Greiskraut und erklärt die Fähigkeit zur schnellen Besiedelung von Bestandeslücken im Grünland. Die beobachtete höhere Keimrate ohne Kältestratifikation zeigt, dass Kältestimulation für eine erfolgreiche Keimung nicht unbedingt notwendig ist. Die Population von Wasser-Greiskraut kann sich somit offensichtlich direkt aus der Samenproduktion der aktuellen Vegetationsperiode regenerieren.

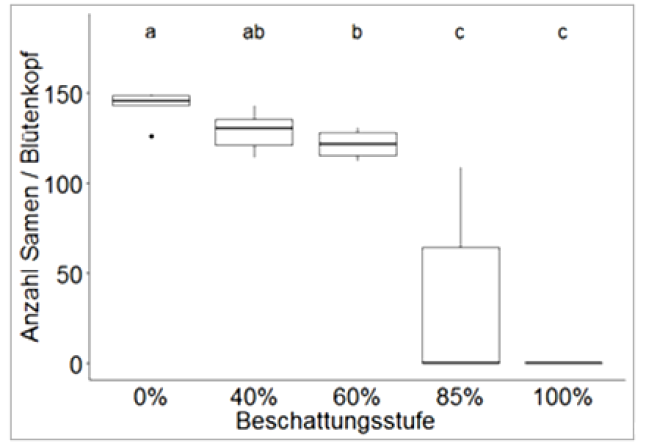

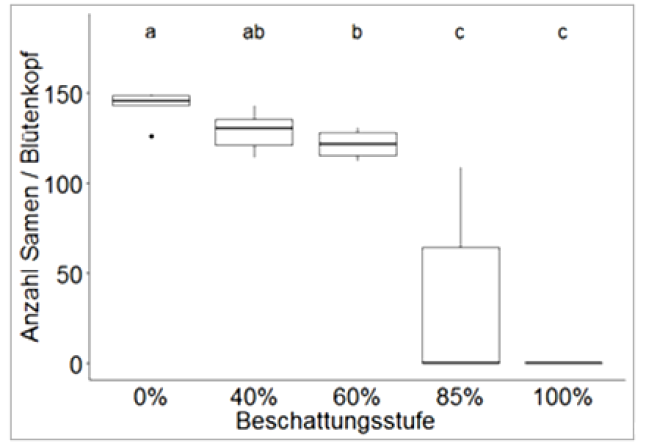

In Gewächshausversuchen wurde festgestellt, dass sowohl die vegetative, als auch die generative Entwicklung von Wasser-Greiskraut mit zunehmenden Lichtmangel negativ beeinflusst wird. Diese Ergebnisse stützen die Beobachtung, dass durch Ausdunkelung eine Regulierung möglich ist.

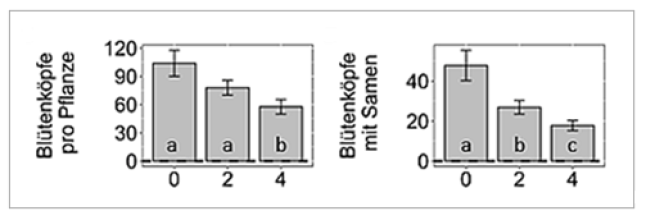

Reduktion der Samenbildung von Wasser-Greiskraut bei zunehmender Beschattung im Gewächshaus. Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede.

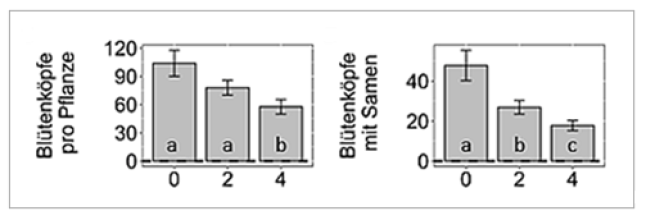

Einfluss von Düngemenge und Schnittfrequenz

Düngemenge und Schnittfrequenz oder -technik hatten keinen signifikanten Einfluss auf die maximale Größe der unter Gewächshausbedingungen kultivierten Rosettenpflanzen. Der Einfluss dieser drei Faktoren auf generative Merkmale von Wasser-Greiskraut war dagegen ausgeprägt. Eine höhere Schnittfrequenz führte zu einer Verringerung der Anzahl Blütenköpfe, der Köpfe mit Samen und der Lebensdauer. Ohne Schnitt erreichten die Pflanzen nahezu die doppelte Wuchshöhe gegenüber geschnittenen Pflanzen.

Negative Effekte häufiger Mahd (0, 2, 4 Schnitte) auf die generative Entwicklung von Wasser-Greiskraut im Gewächshaus. Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede.

Brache führte im Vergleich zum Schnitt zu höheren Pflanzen mit mehr Blütenköpfen und Samenträgern sowie einer längeren Lebensdauer. Beim Vergleich von Entfernen des Mähgutes und Mulchschnitt traten keine signifikanten Unterschiede auf. Beim Düngungsversuch im Gewächshaus zeigte nur die höchste Intensität eine längere Reifezeit mit mehr Blütenköpfen, allerdings nicht mit mehr Samenträgern.

Ergebnisse aus Feldversuchen

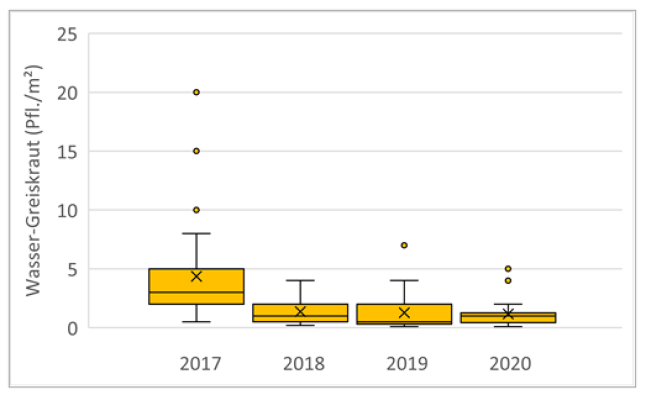

Die Möglichkeiten zur Regulierung von Wasser-Greiskraut unter den Bedingungen der ökologischen und konventionellen Bewirtschaftung wurden auf je sieben Standorten im Allgäu und im Pfaffenwinkel von der Vegetationsperiode 2017 bis 2020 geprüft.

Im Ökologischen Landbau wurde ein einheitliches Parzellenversuchsprogramm mit den Faktoren Schnittfreuquenz (2 – 4), Schnitttechnik (Schnitt mit Abfuhr vs. Mulchschnitt) und Düngeintensität (20 – 60 m³ Gülle pro Hektar und Jahr) durchgeführt. In einer Variante wurde zusätzlich eine mechanische Einzelpflanzenbekämpfung durch Ausstechen vorgenommen. Die konsequente Umsetzung führte bei allen Managementmaßnahmen zu einem Rückgang der Besatzdichte über die Versuchsperiode.

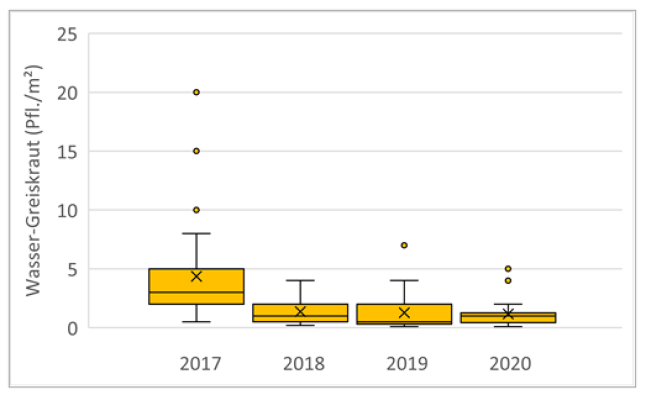

Entwicklung der Besatzdichte von Wasser-Greiskraut im Mittel der Managementmaßnahmen in der ökologischen Bewirtschaftung.

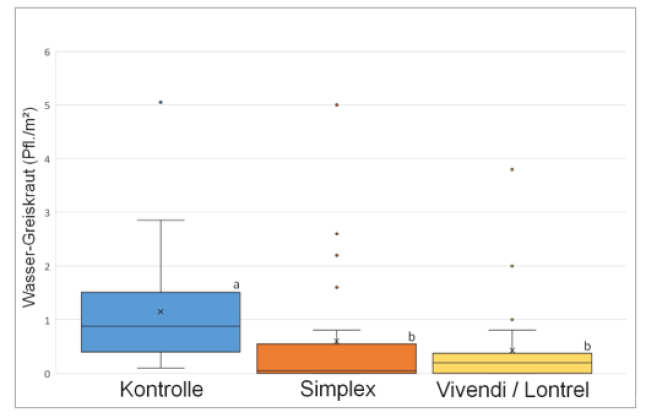

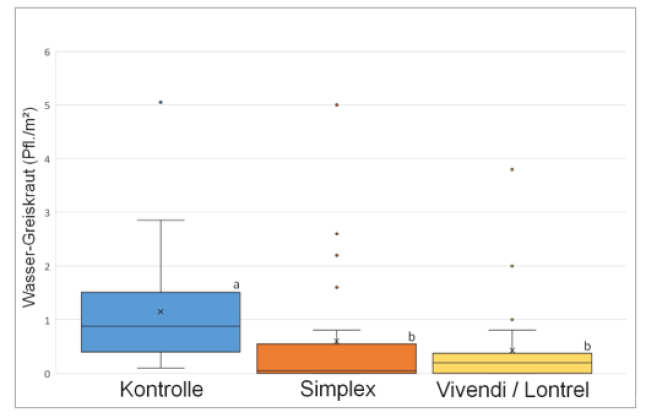

Bei den Versuchen unter konventioneller Bewirtschaftung wurden jeweils für den einzelnen Standort geeignete Managementmaßnahmen im Vergleich zu einer Kontrollfläche durchgeführt. Als Kernmaßnahmen wurden die chemische Regulierung, mechanische Regulierung und die Regulierung durch Ausdunkeln geprüft. Bei Bedarf erfolgte flankierende Maßnahmen durch Nachsaat, Düngung und mechanische Einzelpflanzenbekämpfung. Die chemische Regulierung erzielte auf allen Standorten eine effektive Minderung der Besatzdichte, die Effizienz durch Ausdunkeln zeigte sich abhängig vom jeweiligen Standort und die rein mechanische Regulierung war auf den durchgeführten Standort erfolgreich.

Effektivität der chemischen Regulierung von Wasser-Greiskraut im Feldversuch. Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante Unterschiede.

Ergebnisse der regionalen Auswertung und Modellierung

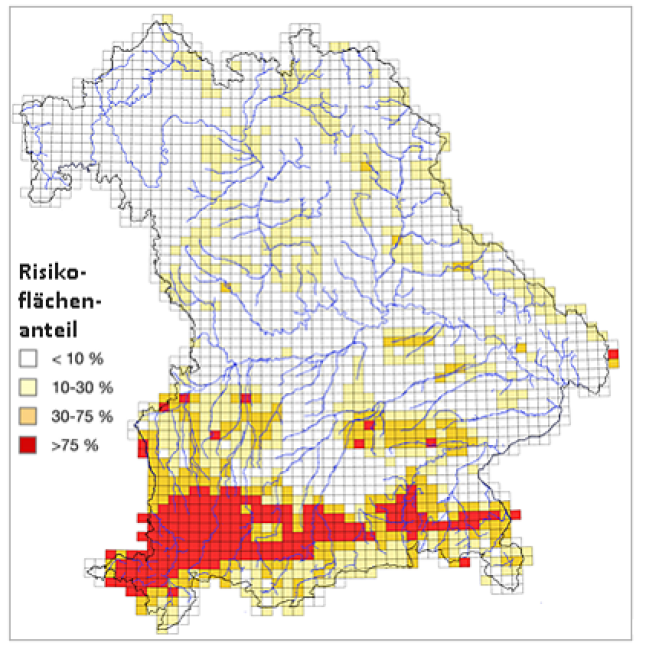

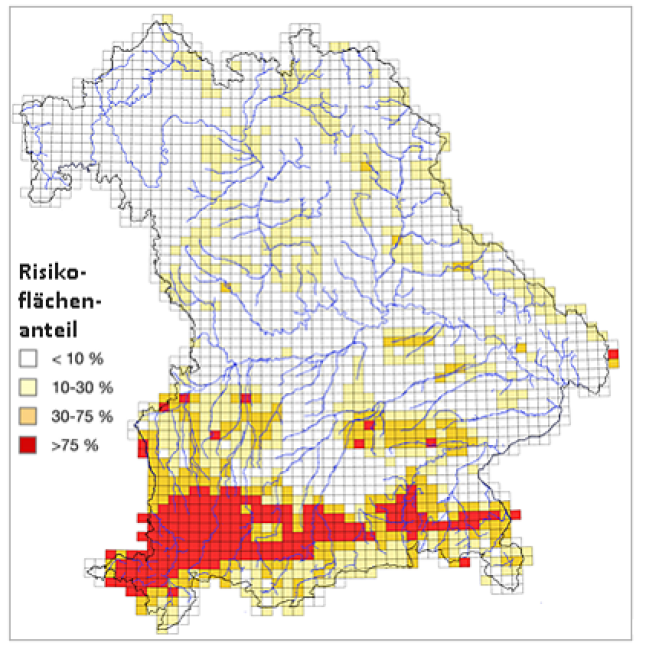

Für die Analyse verschiedener Standort- und Bewirtschaftungsfaktoren als Indikatoren für den Befall mit Wasser-Greiskraut wurden umfangreiche Betriebsbefragungen und Flächenerhebungen durchgeführt. Der Datensatz wurde um Erhebungen aus dem Grünlandmonitoring erweitert und mit weiteren standortspezifischen Daten (Klima, Boden) verschnitten. Die statistische Analyse ergab das Auftreten von Zeigerarten (Flatter-Binsen, Seggen-Arten, Sumpf-Dotterblume, Kriechender Hahnenfuß), ebene und aufgrund von Nässe schwer befahrbare Flächen, hohe Lückigkeit der Grasnarbe, hohe und nicht strandortgerechte Nutzungsfrequenz sowie Moorflächen in der näheren Umgebung als Indikatoren für das Auftreten von Wasser-Greiskraut. In der weiteren Analyse über ein Risikomodell konnten das Allgäu und das Moränengebiet des oberbayerischen Alpenvorlandes als potenzielle Hoch-Risikoregionen bestimmt werden. Als wesentliche Faktoren identifizierte die Risikoanalyse das Vorhandensein von staunassen Böden bei gleichzeitig hohen Sommerniederschlägen.

Publikationen

- Gehring K. & Thyssen, S. (2015) Kreuzkraut – eine große Gefahr für die Gesundheit von Pferden und Rindern. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft.

- Wasserkreuzkraut: erkennen - regulieren - vermeiden (LfL-Information)

- Gehring K., Gottschalk, C., Höck, R., Kotzi, J., Kuhn, G., Ostertag, J. & Sorg, U.M. (2015) Wasser-Kreuzkraut – erkennen, regulieren und vermeiden. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft u. Bayerisches Landesamt für Umwelt, Freising u. Augsburg.

- Wasser-Kreuzkraut und Jakobs-Kreuzkraut (LfL-Merkblatt)

- Suttner, G., Weisser, W.W. & Kollmann, J. (2016) Hat die Problemart Senecio aquaticus (Wasser-Greiskraut) im Grünland zugenommen? Auswertung der Biotopkartierungen 1984–1995 und 1999–2013 in Bayern. Natur und Landschaft, 91, 544–552.

Projektinformationen

Projektleitung: Klaus Gehring, Institut für Pflanzenschutz, Herbologie, Arbeitsgruppe IPS 3b

Projektbearbeitung: Stefan Thyssen, Thomas Festner

Projektpartner: Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz, LfL, Dr. Gisbert Kuhn und Lehrstuhl für Renaturierungsökologie, TUM, Prof. Johannes Kollmann, Dr. Harald Albrecht und Julia Ditton

Laufzeit: 2017-2022

Finanzierung: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Förderkennzeichen: A/17/05