Aktuelle Entwicklungen im Versuchswesen bei Futterpflanzen in Bayern

Die Reformen der Sortenprüfung bei Futterpflanzen in Deutschland 2006 - Wirkung und Umsetzung am Beispiel der Ländergruppe "Mitte-Süd"

von Dr. Stephan Hartmann 1) , Dr. habil. Hans Hochberg 2) , Dr. Gerhard Riehl 3) und W. Wurth 4) - Oktober 2009

Gründe

Ein funktionierendes Feldversuchswesen ist die Basis jeder wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnisgewinnung im Pflanzenbau. Auf dem Fundament seiner Exaktversuche bauen letztlich alle Beratungsaussagen oder Stellungnahmen auf. Daher ist die Sicherung der notwendigen Funktionalität dieses Bereichs der angewandten Forschung von besonderem Interesse. Dies wurde auch im Rahmen der Agrarministerkonferenz am 7. Oktober 2004 auf der Burg Warberg erkannt und Entscheidungen zur Weiterentwicklung des Sortenversuchswesens getroffen.2006 wurden darauf aufbauend

- eine trilaterale Vereinbarung (triV) zwischen Länderdienststellen (LDS), Bundessortenamt (BSA) und Züchtern (26.06.2007) und

- deren Anhang 1, eine bilaterale Vereinbarung (biV) zwischen LDS und BSA (27.09.2006),

von den beteiligten Vertretern unterzeichnet.

Die Ländergruppe "Mitte-Süd" besteht aus Vertretern der

1) Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising; 2) Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft; 3) Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Christ-grün; 4) Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg

1) Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising; 2) Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft; 3) Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Christ-grün; 4) Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg

Allgemeine fruchtartunspezifische Grundsätze

Als wichtigste daraus abgeleitete allgemeine fruchtartunspezifische Grundsätze für das Sortenprüfwesen in Deutschland lassen sich festhalten:

- Die Länderdienststellen koordinieren in gemeinsamen Anbaugebieten die Landessortenversuche hinsichtlich Sortimentsplanung, Versuchsdurchführung, und -auswertung. Für die regionale Sortenberatung ist jede Länderdienststelle eigenverantwortlich. (triV § 3)

- Grundlagen für die Entscheidung, welche Sorten in welchem Umfang in den Landessortenversuchen weitergeprüft werden, sind

- die Ergebnisse der Wertprüfung

- Ergebnisse aus zusätzlichen Versuchen. (triV § 5)

- Es kommt ein Verrechnungsmodell (Hohenheimer Methode) zum Einsatz, das in die Auswertung der definierten Anbaugebiete auch Versuchsergebnisse aus Nachbargebieten einbezieht. (triV § 6)

- Organisierte Ergänzung der Datenbasis der Landessortenversuche (LSV) durch Ergebnisse der Wertprüfung (WP) für die Sortenberatung der Länder. (triV § 6)

- Nach Möglichkeit Integration von LSV und WP an WP-Standorten. (biV 2)

- Reduktion der Umfänge bei den Landessortenversuchen auf das für die Beratung der Länder unabdingbare Mindestmaß - unter Beachtung von Absprachen auf Bundesebene zwischen den Länderdienststellen (LDS) und dem Bundessortenamt (BSA). (biV 4)

Fruchtartspezifische Umsetzung der allgemeinen Grundsätze im Bereich der Futtergräser und kleinkörnigen Leguminosen durch die Ländergruppe "Mitte-Süd"

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb.1: Anbaugebiete für Gräser, Klee und Futterpflanzen ohne Mais in Deutschland (Quelle: GRAF ET AL. 2009)

Die Ergänzung der Datenbasis der Landessortenversuche durch WP-Ergebnisse für die regionale Sortenberatung der Länder ist auf Grund der geringen Zahl an WP-Datensätzen (10 Versuche im gesamten Bundesgebiet) nur in Einzelfällen möglich. Der Nutzen dieser Daten liegt daher eher im Bereich einer möglichen Vorauswahl für die Anbauplanung, wie weiter unten dargestellt.

Die Integration von LSV und WP an WP-Standorten fand bereits vor der allgemeinen Reform im großen Umfang bei Futterpflanzen statt. Damit entfällt bei Futterpflanzen dieser Einspareffekt, da er ja bereits zuvor realisiert wurde. Bei Deutschem Weidelgras als größte Art ist eine Integration auf Grund der Größe von WP und LSV nicht möglich.

Die Integration von LSV und WP an WP-Standorten fand bereits vor der allgemeinen Reform im großen Umfang bei Futterpflanzen statt. Damit entfällt bei Futterpflanzen dieser Einspareffekt, da er ja bereits zuvor realisiert wurde. Bei Deutschem Weidelgras als größte Art ist eine Integration auf Grund der Größe von WP und LSV nicht möglich.

Als erste Arbeitsgruppe erstellte der Arbeitskreis "Koordinierung von Grünland und Futterbauversuchen des Verbandes der Landwirtschaftskammern" eine auf Bundesebene zwischen Ländern abgestimmte Karte zu Anbaugebieten (bei Futterpflanzen). Nach einem langwierigen Abstimmungsprozess mit den Verantwortlichen der anderen Fruchtarten und des Pflanzenschutzes konnte im August 2008 ein System fruchtartspezifischer Anbaugebiete, die alle auf einem fruchtartunspezifischen Boden-Klima-Raum-System (BKR) aufbauen, verabschiedet und veröffentlicht (GRAF ET AL. 2009) werden. Diese Karten sind auch im Internet abrufbar.

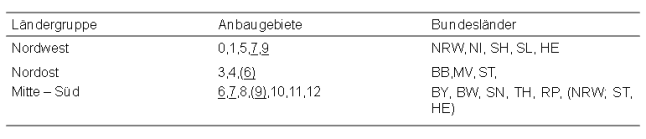

Zur länderübergreifenden Koordination der LSV’s bei Futterpflanzen wurden bereits 2004 drei Ländergruppen gebildet. Diese orientieren sich soweit möglich an den Anbaugebieten (unterstrichene Anbaugebiete werden gemeinsam bearbeitet, Gebiete in Klammern liegen im Schwerpunkt ihrer Ausdehnung im Gebiet einer anderen Arbeitsgruppe).

Tab.1: Die Zusammensetzung der koordinierenden Ländergruppen und der bearbeiteten Anbaugebiete

Der erste in diesem Rahmen koordinierte Anbau der LSV’s bei Futterpflanzen durch die Arbeitsgruppe "Mitte-Süd" erfolgte zur Saat 2006. Bereits zu diesem Zeitpunkt kam ein vernetzter Versuchsansatz zu Anwendung.

Die Beschränkung der LSV-Umfänge bei mehrjährigen Futterpflanzen auf das für die Beratung der Länder unabdingbare Mindestmaß ist besonders bei der Sortimentsfindung bei Deutschen Weidelgras von Bedeutung. Bei den bekannt knappen Ressourcen ist es für die langfristige sichere Organisation von LSV‘s bei Deutschem Weidelgras unabdingbar, früh eine klare Begrenzung auf diesen Umfang zu finden. Das, sowie die hierzu notwendige Regionalisierung der Ergebnisse, unterscheidet die Versuchsplanung der LSV’s der Länderdienststellen von der Anlageplanung der WP’en des Bundessortenamtes.

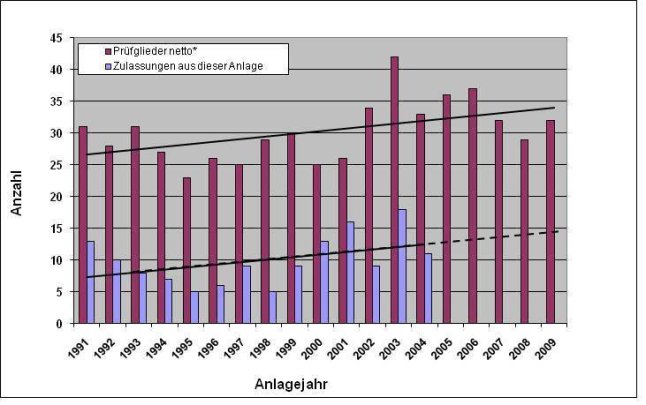

Abb.2: Entwicklung der Umfänge und der resultierenden Zulassungszahlen der Wertprüfungen bei Deutschem Weidelgras von 1991 bis 2009

Bei Deutschem Weidelgras können Neuzulassungen nicht wie bei Getreide oder Mais an Hand der Ergebnisse des ersten LSV-Jahres für den weiteren Anbau in den Folgejahren ausgewählt werden. Das heißt, die analog zu den anderen Fruchtarten vorzunehmende Gruppenbildung muss vor der Saat an Hand der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Datenbasis erfolgen. Das dies notwendig ist zeigt Abbildung 3. Hier wird der zunehmend nur kurze Zulassungszeitraum von Sorten deutlich, die für die Beratung keine Bedeutung erlangen, da sie nach erfolgter Prüfung im LSV nur kurz oder nicht mehr für die Empfehlung zur Verfügung stehen.

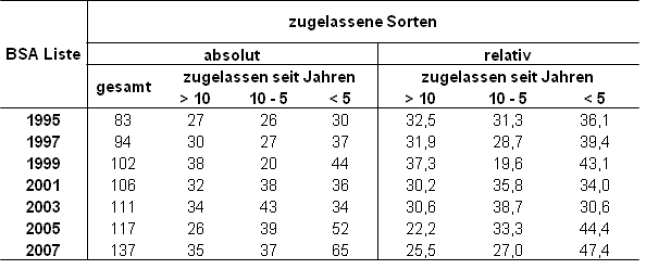

Tab.2: Entwicklung der Zulassungszeiträume der in der Beschreibenden Sortenliste des Bundessortenamtes geführten Sorten bei Deutschem Weidelgras

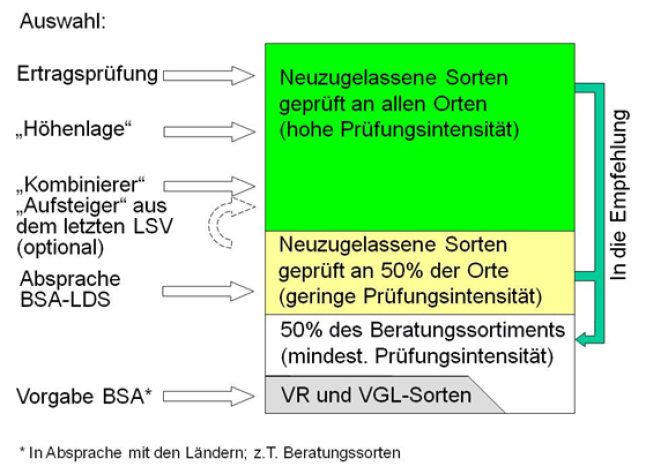

Für die Ländergruppe "Mitte-Süd" sind dies bei Deutschem Weidelgras die Ertragsergebnisse der Wertprüfung, die Ergebnisse der Prüfungen zur "besonderen Eignung für Höhenlagen" und die Ergebnisse der Prüfungen zur "Anfälligkeit gegenüber Rosterregern" im Gebiet der Ländergruppe. Die Einteilung, der seit der letzten Ansaat eines LSV’s neu zugelassenen Sorten in Deutschland, erfolgt in zwei Gruppen:

Gruppe I: Sorten mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Relevanz in der Beratung

Diese Sorten werden an allen Versuchsstandorten in "Mitte-Süd" geprüft.

Auswahl:

Diese Sorten werden an allen Versuchsstandorten in "Mitte-Süd" geprüft.

Auswahl:

- die 5 erfolgreichsten in den Ertragsprüfungen der WP,

- die 5 mit der günstigsten Beurteilung in den Prüfungen "besondere Eignung für Höhenlagen" und

- 5 weitere Sorten, die aufgrund weiterer Merkmals(-kombinationen) oder Ergebnisse regional interessant erscheinen.

Gruppe II: Übrige Sorten

Diese werden nach den Vereinbarungen mit dem BSA im Rahmen des Versuchswesens in einem zugesagten Mindestumfang von den LDS bundesweit geprüft. Die Umsetzung dieser allgemeinen Vereinbarung zwischen BSA und LDS bedeutet für die Planung von "Mitte–Süd" konkret:

Diese werden nach den Vereinbarungen mit dem BSA im Rahmen des Versuchswesens in einem zugesagten Mindestumfang von den LDS bundesweit geprüft. Die Umsetzung dieser allgemeinen Vereinbarung zwischen BSA und LDS bedeutet für die Planung von "Mitte–Süd" konkret:

Das BSA führt an 10 Standorten Prüfungen mit Ertragsfeststellung durch. Im Gegenzug stellt die Gesamtheit der LDS mindestens 10 Datensätze von jeder neuzugelassenen Sorte in Deutschland zur Verfügung. Auf die LDS der Gruppe "Mitte-Süd" kommt damit eine Verpflichtung von ca. 5 Datensätzen zu. Bei 11 Versuchsorten im Gebiet dieser Länder heißt dies, dass Sorten aus dieser Gruppe nur an jedem zweiten Versuchsort oder nur jeweils die Hälfte der Sortengruppe II an jedem Ort geprüft werden muss.

Prüfung der in der Beratung stehenden Sorten

zum präziseren Vergleich mit Neuzulassungen.

zum präziseren Vergleich mit Neuzulassungen.

Die Datengrundlage ist bei Futterpflanzen, schon aus biologischen Gegebenheiten, im Vergleich zu Arten mit einer Saat und Ernte pro Jahr (beispielsweise Getreide) deutlich geringer. Letztere besitzen pro Aussaat nur eine Ernte und Nutzung und die Versuchslaufzeit pro Ansaat ist deutlich geringer. Somit kann bei Getreide jedes Jahr ein von den Vorjahren unabhängiger Datensatz erstellt werden, während man bei Futterpflanzen für einen vollständigen Datensatz pro Sorte naturgemäß mehrere (je nach Art 2 bis 4) Jahre benötigt, da die Erträge der Folgejahre von den Bedingungen der Vorjahre nicht unabhängig sind. Konkret beruhte z. B. die Abschätzung des regionalen Ertragsvermögens für die Beratung der Mitglieder von "Mitte–Süd" nun auf folgender Datengrundlage:

- 10 Ergebnisse aus bundesweiten Prüfungen im Rahmen der Wertprüfung, davon liegt jedoch nur ein Teil (4-5) in den Anbaugebieten der Gruppe "Mitte-Süd"

- 10 Ergebnisse aus Landessortenversuchen der Gruppe "Mitte-Süd"

Das heißt, aktuell erfolgt die Abschätzung des regionalen Ertragsvermögens für die Beratung der 6 Anbaugebiete auf Basis von 14-15 Datensätzen aus dem Gebiet der Gruppe "Mitte-Süd" im Zeitraum von 2 Ansaaten (6 Jahren). Zum Vergleich: bei Winterweizen werden allein in Bayern bereits 14 LSV‘s pro Jahr angelegt.

Eine dritte Ansaat zumindest für die von der Beratung empfohlenen Sorten erscheint daher sinnvoll. Um auch diesen Teil des LSV’s zu begrenzen, wird am einzelnen Prüfort nur jeweils die Hälfte des empfohlenen Sortimentes angesät. In der folgenden Ansaat wird dann die andere Hälfte angelegt. Empfohlene Sorten stellen bereits eine auf die regionalen Bedürfnisse positive Auswahl dar, d.h. auch bei beschleunigtem Sortenwechsel steht eine Sorte in der Regel mehr als 4 Jahre in der Empfehlung. Trifft dies nicht zu, besteht andererseits auch nicht der Bedarf zu einer weiteren Prüfung. Stehen Sorten länger in der Beratung kann der Prüfungsumfang weiter auf die entsprechenden Anbaugebiete konzentriert werden und die Prüffrequenz bei genügend hoher Datendichte weiter angepasst werden. Dies und die noch höhere Konvergenz in der Sortenberatung der Länder für die Anbaugebiete wird in Zukunft auch den Umfang dieses Teils des LSV eher verkleinern.

Abb.3: Schema zur Bildung der Zusammensetzung der Landesortenversuche bei Deutschem Weidelgras in der Ländergruppe "Mitte-Süd" am Beispiel Bayerns

Regionalisierung der Auswertung

Erfahrungsgemäß sind mindestens vier Ergebnisse pro Anbaugebiet für die statistische Absicherung im Sortenversuchswesen notwendig. Folglich sind pro Anbaugebiet mindestens fünf Versuche anzulegen. Der Vorteil der oben genannten Methode gründet auf der Einbeziehung der Versuchsorte aus den Nachbargebieten in die Verrechnung entsprechend ihrer "genetischen Ähnlichkeit". Die "genetische Ähnlichkeit" ergibt sich aus der Ähnlichkeit der Sortenreihungen der aktuellen, wie der vorausgegangener Versuche, an den einbezogenen Standorten. Es wird angestrebt, in der Summe der Gewichte mindestens 4 Versuche je Zielgebiet zu erreichen. Damit kann bei dem bestehenden sehr dünnen Netz an Versuchsstandorten eine deutliche Verbesserung der Absicherung der Ergebnisse möglich werden bzw. ermöglicht eine regionale Auswertung erst. Deutlich werden jedoch nun auch die aktuell noch bestehenden Defizite in der Abdeckung einzelner Anbaugebiete. An der Verbesserung der Situation für das Anbaugebiet 6 "sommertrockene Lagen" wird aktuell in der Ländergruppe "Mitte-Süd" gearbeitet.

Besonderheiten bei der Auswertung der aktuell vorliegenden Versuchsergebnisse zu Deutschem Weidelgras

Bei Getreide ist die Verrechnung nach der "Hohenheim-Gülzower Serienauswertung" bereits seit mehreren Jahren Standard. Sie ist damit Basis bei der Erstellung der Beratungsunterlagen und Empfehlungen nach Anbaugebieten. Bei Raps erfolgt die Umstellung in Bayern mit der Empfehlung 2009. Die Auswertung bei Deutschem Weidelgras gestaltete sich - nicht zuletzt aufgrund fruchtartspezifischer Besonderheiten, wie der mehrjährigen Nutzung – aufwändiger. Aktuell liegen verrechnete Ergebnisse des ersten und zweiten Hauptnutzungsjahres der Ansaat 2006 vor.

Zu einzelnen Versuchsstandorten lassen sich (noch) keine stabilen genetischen Korrelationen ermitteln. Dieser Mangel wird mit der Auswertung der dritten Ansaat (2010) dieser Serie weitgehend beendet sein. Aus diesem Grund geben die hier angegebenen Korrelationen nur die für die vorliegende Auswertung auftretenden Werte wieder. Diese werden sich in einzelnen Anbaugebieten mit der Verdichtung der Datenbasis über die Jahre ändern und dann stabilisieren. Das trifft besonders für das Anbaugebiet 6 "trockene Lagen" zu, dessen einziger Versuchsstandort auf Grund ungewöhnlich reicher Niederschläge in 2007 untypisch hohe Erträge erzielte.

Auch der Einbezug der Wertprüfungen in die Auswertung der Serie war erst bei der Verrechnung des zweiten Hauptnutzungsjahres möglich, da die Wertprüfungsstandorte oft jährlich wechseln. Damit sind nur sehr wenige und inkonsistente Datensätze über Orte und Jahre vorhanden, die damit schwieriger integriert werden können.

Dennoch liegt mit den Ergebnissen dieser Serie erstmals eine gemeinsame Verrechnung für den süddeutschen Raum vor, die eine regional differenzierte Auswertung ermöglicht. Das ordnet die Ergebnisse über den Einzelort hinaus statistisch abgesichert sinnvoll ein.

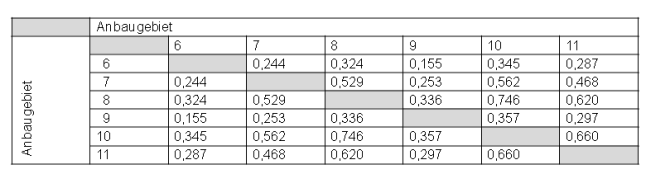

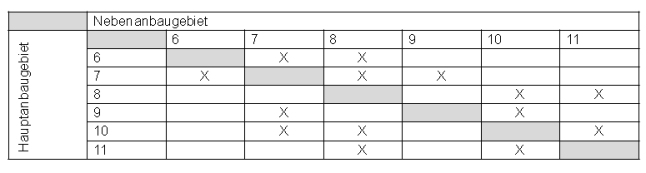

Tab.3: Korrelationen zwischen den Anbaugebieten bei Futterpflanzen auf Grundlage des Gesamttrockenmasseertrages im ersten Hauptnutzungsjahr (2007) des LSV Deutsches Weidelgras der Ländergruppe "Mitte Süd"

Tab.4: Zuordnung von Haupt- und Nebenanbaugebieten für die Verrechnung des Gesamttrockenmasseertrages im ersten Hauptnutzungsjahr (2007) des LSV Deutsches Weidelgras der Ländergruppe "Mitte-Süd"

Ergebnisse

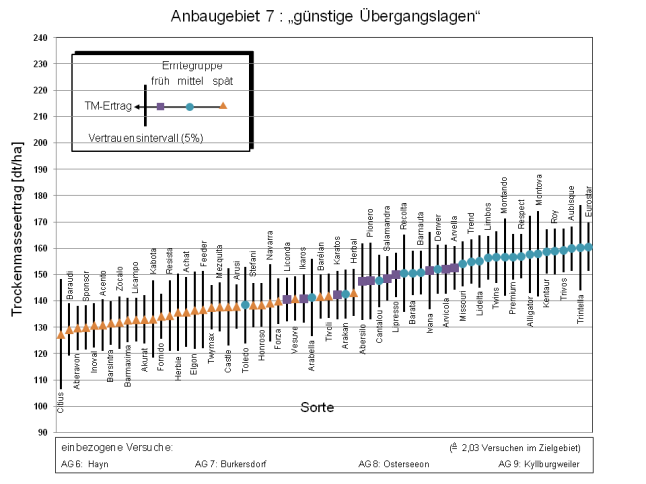

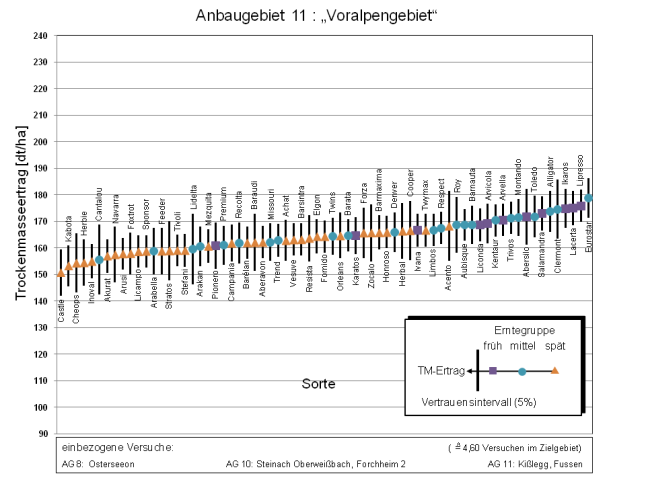

Im Folgenden sind als Beispiel die Gesamttrockenmasseerträge des ersten Hauptnutzungsjahres für die Anbaugebiete 7 ("günstige Übergangslagen") und 11 ("Voralpengebiet") verrechnet nach der "Hohenheim-Gülzower Serienauswertung" mit den oben genannten Einschränkungen über 9 Orte dargestellt.

Die Ergebnisse des Standortes Kranichfeld (AG 7; TH) mussten leider aus der Auswertung für 2007 genommen werden. Für die Auswertung der Serie 2008 stand er jedoch wieder zur Verfügung. Dies ist auch sehr wichtig, da 2007 nur 2 der 6 Anbaugebiete mit wenigstens 2 Versuchsorten besetzt sind. 2008 trifft dies wieder für die Hälfte der dargestellten Anbaugebiete zu.

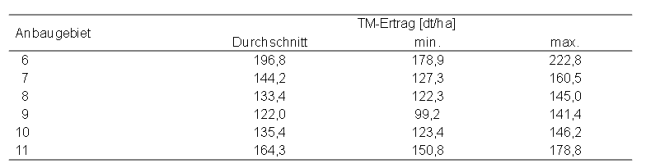

Wie aus folgender Tabelle ersichtlich, werden durch die neue Art der Verrechnung die Ergebnisse künftig für das jeweilige Anbaugebiet breiter abgesichert sein.

Tab.5: Vergleich der Ortsäquivalente pro Anbaugebiet ohne und mit Verrechnung nach der "Hohenheim-Gülzower Serienauswertung"

Wie deutlich erkennbar, profitiert ein Anbaugebiet (Beispiel AG 8) sehr deutlich von den Nebenanbaugebieten mit vergleichsweise hoher Ortsdichte und guter genetischer Korrelation zum Zielgebiet. Gegenbeispiel hierzu ist das Anbaugebiet 6, bei dem die Situation analog mit umgekehrten Vorzeichen verläuft.

Somit werden einerseits die Grenzen der Auswertung aufgezeigt, die nach wie vor auf einer sehr geringen realen Standortzahl aufbaut, andererseits aber auch die deutlichen Verbesserungen. So erreichen nun 50% der dargestellten Anbaugebiete die geforderte Mindestzahl an Versuchsstandorten (bzw. Ortsäquivalenten). Wird der aktuell in dieser Auswertung fehlende Standort im Anbaugebiet 7 bei der Verrechnung der Serie in 2008 einbezogen, steigt die Zahl der Ortsäquivalente in diesem Anbaugebiet auf etwa 3 an. Wenn zur Auswertung des zweiten Hauptnutzungsjahres 2008 zusätzlich der Wertprüfungsstandort Kalteneber miteinbezogen wird, ist davon auszugehen, dass ein Wert nahe dem geforderten Minimum an Ortsäquivalenten erreicht werden kann.

Ohne weitere wertbare Standorte in den Anbaugebieten 6 und 9 werden diese Anbaugebiete jedoch "Sorgenkinder" bleiben. Die Aussagen hierzu sollten also jeweils unter dem Vorbehalt der geringen Datenbasis gesehen werden. Auch sollte nicht vergessen werden, dass Sondersituationen am einzigen Standort des Anbaugebietes dann rasch zu deutlichen Verzerrungen führen – jedoch geringere als bei der einzelnen Betrachtung nur dieses einzelnen Standortes.

Die ausgewiesenen Erträge der Anbaugebiete über Sorten weisen plausible Relationen zueinander auf. Ausnahme bildet hierbei das Anbaugebiet 6 "sommertrockene Lagen", dessen außergewöhnlich hohe Erträge der Sondersituation des Jahres 2007, zumindest am Standort Hayn-Schwenda, zuzuschreiben sind. Inwieweit dies auf das gesamte Anbaugebiet übertragbar ist, kann nicht abgeschätzt werden.

Abb.4: Gesamttrockenmasseerträge (dt/ha) für das Anbaugebiet 7 "günstigen Übergangslagen" im LSV Deutsches Weidelgras (1. Hautnutzungsjahr; Anlage in der Ländergruppe "Mitte-Süd")

Abb.5:Gesamttrockenmasseerträge (dt/ha) für das Anbaugebiet 11 "Voralpengebiet" im LSV Deutsches Weidelgras (1. Hautnutzungsjahr; Anlage in der Ländergruppe "Mitte-Süd")

Vergleicht man nun die Sortenreihung in den verschiedenen Anbaugebieten, so werden sofort große Unterschiede z.B. zwischen "Voralpengebiet" und den "günstigen Übergangslagen" deutlich. Während im Voralpengebiet die frühen Sorten deutliche Vorteile besitzen, heben sich in den trockeneren "günstigen Übergangslagen", mit längerem Vegetationszeitraum, die Sorten der mittleren Erntegruppe stärker ab. Dies trifft auch für den Vergleich zwischen Anbaugebiet 6 "sommertrockene Lagen" (in seiner den ertragsfördernden bzw. nicht ertragsbegrenzten Situation) und AG 11 "Voralpengebiet" zu. Darstellungen und weitere Ergebnisse zu Einzelorten und weiteren Merkmalen finden sich unter:

Tab.6: Vergleich der im LSV Deutsches Weidelgras (1. Hautnutzungsjahr; Anlage in der Ländergruppe "Mitte-Süd") erreichten Trockenmasseerträge in den betroffenen Anbaugebieten

Vergleicht man die Mittelgebirgslagen "West" und "Ost", wird die größere Nähe des "Mittelgebirges Ost" zu den härteren Vegetationsbedingungen des "Voralpengebietes" und die Nähe der "Mittelgebirgslagen West" zu den "günstigen Übergangslagen" deutlich.

Bezieht man in den Vergleich auch die Einschätzung der regionalen Ausdauer für die Sorten – z. B. die Einstufung für die Eignung in Höhenlagen (Ergebnisse aus Bayern; für Einzelwerte zu Sorten siehe Berichte hierzu z.B. unter www.isip2.de) mit ein, so werden auch die "Kosten" der Ausdauer für das Merkmal Trockenmasseertrag (im ersten Hauptnutzungsjahr) deutlich. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer nach Nutzungsrichtung und Gebiet differenzierten Sortenwahl auf.

Ebenso werden die bekannt geringeren Erträge der späten im Vergleich zur frühen Erntegruppe deutlich. Die Ertragsspanne Maximalertrag (jeweils eine Sorte der frühen Erntegruppe) zu Minimalertrag (jeweils eine Sorte der späten Erntegruppe) liegt in allen betrachteten Anbaugebieten bei etwa einem Viertel des Gesamtertrages – dies entspricht etwa dem Ertrag eines Schnittes.

Die späte Sortengruppe leistet jedoch in der Mischung einen wichtigen Beitrag, der sich nicht allein am hier dargestellten Merkmal "Gesamttrockenmasseertrag pro Jahr" festmacht. Je höher der Anteil dieses Sortenspektrums am Gesamtaufwuchs, umso später erfolgt der mit der Halmbildung und dessen Verholzung einhergehende Qualitätsverlust. Dies ist ein wichtiger Aspekt besonders in Gebieten mit hohem Wetterrisiko zum ersten Schnitt. Von Nutzen ist diese Elastizität jedoch nur, beim Fehlen größerer Anteile früher Arten (z.B. Bastardweidelgras, Knaulgras oder Fuchsschwanz), die ohnehin einen frühen Schnitt erzwingen. Nun sind jedoch die regionalisierten "Kosten" für die Erreichung höherer Werte bei anderen Merkmalen deutlich. Folglich können diese auch konkreter gegeneinander abgewogen werden.

Die durchgeführte Optimierung in Versuchsanlage und -verrechnung sind damit ein wesentlicher Baustein bei der Verbesserung einer gezielten Sortenwahl in der Beratung, die über die Betrachtung von Einzelmerkmalen hinausgeht. Dies erleichtert die Entwicklung nach Region und Einsatzzweck differenzierter Sortenprofile und sichert diese ab. Gleichzeitig wird der Einsatz der stets knappen Ressourcen im Versuchswesen optimiert.

Literatur

GRAF, R., MICHEL, V., ROßBERG D. und NEUKAMPF R. (2009): Definition pflanzenartspezifischer Anbaugebiete für ein regionalisiertes Versuchswesen im Pflanzenbau; Journal für Kulturpflanzen, 61 (7); S. 247-253, ISSN 0027-7479 Verlag Eugen Ulmer

HARTMANN, ST. (2005): Aktueller Stand bei der Reform des Sortenversuchswesens für Futterpflanzen in Deutschland, Tagungsband, 46. Fachtagung des DLG-Ausschusses für Gräser, Klee und Zwischenfrüchte, Fulda, 5-8

http://statictypo3.dlg.org/fileadmin/downloads/dates/graeser/fachtagung46.pdf ![]()

HARTMANN, ST., HOCHBERG, H., GRAF, R. (2006): Das pflanzenbauliche Versuchswesen "Futterbau" in Bayern Teil 3 - Verbesserung für das Bayerische Versuchswesen bei Futter-pflanzen durch die verstärkte Integration in länderübergreifende Strukturen

HARTMANN, ST. (2006): Tiefgreifende Reform der Sortenprüfungssysteme bei Futterpflanzen in Deutschland

Tagungsband der 50. Jahrestagung der AGGF Straubing vom 31.08.06 bis 02.09.06, Schriftenreihe LfL, 17, 103-106

Tagungsband der 50. Jahrestagung der AGGF Straubing vom 31.08.06 bis 02.09.06, Schriftenreihe LfL, 17, 103-106

Tiefgreifende Reform der Sortenprüfungssysteme bei Futterpflanzen in Deutschland, AGGF 2006 ![]() 121 KB

121 KB

HARTMANN, ST., HOCHBERG, H., (2007): A new system of forage crop variety trials in Germa-ny; Proceedings of the International Symposium, 08. - 10. Oktober, Stuttgart-Hohenheim, 52-55

PÖTSCH, E. M., HARTMANN, ST. (2006): Wertprüfung für Pflanzenarten des Grünlandes und des Feldfutterbaues,

11. Alpenländisches Expertenforum 27. - 29. Juni 2005, Punkt 5, 20

11. Alpenländisches Expertenforum 27. - 29. Juni 2005, Punkt 5, 20