Agrarstruktur und Umweltökonomik

Strukturanalysen und Entwicklungsabschätzungen, die ökonomische Bewertung von Nutzungseinschränkungen und die Mitwirkung bei strukturpolitischen Fördermaßnahmen sind die Kernaufgaben des Arbeitsbereichs "Agrarstruktur und Umweltökonomik".

Kontakt

Arbeitsbereich Umweltökonomik und Agrarstruktur

Koordination: Martina Halama

Tel.: 08161 8640-1245

E-Mail: Agraroekonomie@LfL.bayern.de

Themen

Der ökologische Landbau ist in Bayern weiterhin von Bedeutung

Der ökologische Landbau spielt in der bayerischen Landwirtschaft eine wichtige Rolle. Im Jahr 2025 bewirtschafteten fast 69 % mehr Landwirtinnen und Landwirte ihren Betrieb nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus als noch zehn Jahre zuvor. Mehr

Europäischer Green Deal – Auswirkungen auf die bayerische Land- und Forstwirtschaft

Foto: PantherMedia / PetroP

Der Bericht analysiert die Auswirkungen des EU-Green Deals auf Bayerns Land- und Forstwirtschaft, zeigt Chancen, Herausforderungen und notwendige Maßnahmen für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz auf. Mehr

Online-Nachhaltigkeitstool

Nahrungskonkurrenz als Nachhaltigkeitsindikator im LfL Klima-Check Milchkuh

Foto: Birgit Gleixner, LfL

Die Nahrungskonkurrenz beschreibt, inwieweit Futtermittel, die in der Tierhaltung eingesetzt werden, auch direkt der menschlichen Ernährung dienen könnten und ist damit ein zentrales Thema in der Diskussion um eine nachhaltige Landwirtschaft. Der LfL Klima-Check verbindet bislang die Treibhausgasbilanz der Milchproduktion mit den wirtschaftlichen Kennzahlen und soll zukünftig auch den Indikator Nahrungskonkurrenz ausweisen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg den LfL Klima-Check zu einem umfassenden Nachhaltigkeitstool auszubauen. Mehr

Höhere Akzeptanz der Öko-Regelungen im Antragsjahr 2024

Foto: Dr. Michael Ammich

Im Antragsjahr 2024 der GAP-Reform zeigen die Öko-Regelungen eine deutlich höhere Akzeptanz bei den bayerischen Landwirten. Während im Jahr 2023 nur etwa 27 % der Betriebe eine oder mehrere Öko-Regelungen beantragt haben, sind es 2024 bereits über 50 %. Dies ist auf erhöhte Prämien und vereinfachte Maßnahmen zurückzuführen. Besonders Ökobetriebe zeigen ein starkes Interesse, da die Umsetzung für sie einfacher ist. Die regionale Verteilung und die Analyse der Betriebsgrößen verdeutlichen die positive Entwicklung der Öko-Regelungen in Bayern. Mehr

Weitere Beiträge

Moorböden als wichtige Säule des Klimaschutzes

Foto: Boris Mittermeier, LFL

Bayerns Moorböden sind unverzichtbare Kohlenstoffspeicher - sofern sie nass bleiben, binden sie große Mengen an CO2. Im Rahmen des Moorbauernprogramms (KULAP-Maßnahmen M16) werden Anreize geschaffen, landwirtschaftlich genutzte und drainierte organische Böden (Moorböden) wiederzuvernässen und mithilfe sogenannter Paludikulturen (z. B. Rohrglanzgras) zu bewirtschaften. Doch wie wirkt sich diese Anbauform auf die landwirtschaftlichen Betriebe aus? Hier erfahren Sie die wichtigsten Erkenntnisse zu Deckungsbeiträgen, CO2-Einsparungen, den aktuellen Förderungen und wieso Paludikulturen trotz der aktuellen Unsicherheiten für die Zukunft hochinteressant sein können. Mehr

Forschungs- und Innovationsprojekt

EffiT – Effiziente THG-Berechnung in der Schweine- und Rindermast

Die Treibhausgas-(THG)-Bilanzierung landwirtschaftlicher Betriebe ist ein zentraler Baustein für nachhaltigen Klimaschutz. Mit dem Projekt EffiT wurde der LfL Klima-Check um zusätzliche Produktionsverfahren und REST-API-Schnittstellen erweitert. Dies ermöglicht eine automatisierte und präzisere Berechnung der Emissionen und hilft Landwirten, gezielt Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen. Mehr

EU-Agrarpolitik: LfL-GAP-Prämienrechner

GAP-Reform ab 2023 – Direktzahlungen 2025

Foto: LfL, Schätzl

Am 1. Januar 2023 sind die neuen Beschlüsse zu den Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) in Kraft getreten. Mit dem LfL-GAP-Prämienrechner können Sie mit wenigen Angaben die Höhe der Direktzahlungen der ersten Säule für die neue GAP-Periode abschätzen. Mehr

Forschungs- und Innovationsprojekt

"BioReSt" – Vorbereitung einer bayerischen Biomasse-Ressourcenstrategie

Foto: Rita Haas, TFZ

Die Verwertung regionaler biogener Rohstoffe gewinnt im Rahmen einer ressourcenschonenden und nachhaltigen Entwicklung zunehmend an Bedeutung. Im Projekt "BioReSt" wurden die Potenziale biogener Ressourcen in Bayern abgeschätzt. Weiterhin ist eine Analyse möglicher Wertschöpfungsketten für biogene Ressourcen/Reststoffe Teil des Projektes. Mehr

Kalkulationsprogramm

Klima-Check Landwirtschaft

Foto: Birgit Gleixner

Wie viele Treibhausgasemissionen erzeugt mein Betrieb? Diese Frage gerät zunehmend in den landwirtschaftlichen Fokus. Mit einem neuen Planungsprogramm lässt sich abschätzen, wie viele Treibhausgasemissionen ein Betrieb erzeugt. Zudem besteht die Möglichkeit Szenarien zu berechnen und Vermeidungspotentiale zu analysieren. Mehr

LfL Klima-Check: Von Treibhausgasbewertung zu praktischem Klimaschutz

Foto: Birgit Gleixner

Eine Treibhausgas-(THG)-Bewertung allein macht noch keinen Klimaschutz. Mit dem LfL Klima-Check lassen sich betriebsindividuell passende Klimaschutzmaßnahmen identifizieren und modellieren. Nutzer erfahren so nicht nur, wie viele THG-Emissionen sie durch gezielte Maßnahmen einsparen können, sondern auch ob sie dabei Geld sparen können. Mehr

Ausgleich produktionsintegrierter Kompensationsmaßnahmen (PIK)

Foto: H.-J. Fünfstück/www.5erls-naturfotos.de

Landwirte können im Rahmen ihrer landwirtschaftlichen Produktion Kompensationsmaßnahmen durchführen im Auftrag von Unternehmen, die nach Naturschutzrecht zu einem Ausgleich verpflichtet sind. Im Gegenzug wird ein entsprechender finanzieller Ausgleich vereinbart. Das Institut für Agrarökonomie hat im Jahr 2023 Ausgleichsberechnungen aktualisiert, die für ein Projekt mit Maßnahmen zum Schutz von Bodenbrütern erstellt wurden. Mehr

GAP ab 2023 – Öko-Regelungen 2023

Foto: Wolfgang Seemann, LfL

Das erste Jahr der GAP-Reform ab 2023 ist abgeschlossen. Erste Analysen zeigen, dass viele Landwirte noch zögern, die neuen Öko-Regelungen zu beantragen. Dies hat Auswirkungen auf die tatsächlich ausbezahlten Einheitsbeträge 2023 und auf die Ausgestaltung der Öko-Regelungen 2024. Mehr

Tagung von LfL und Thünen-Institut am 22. und 23. November 2023

Die Kuh und das Klima – Gemeinsam auf dem Weg zu einer klimafreundlicheren Milchproduktion

Foto: Birgit Gleixner

Verschiedenste Akteure der Milchbranche beschäftigen sich aktuell mit Treibhausgasemissionen in ihren Betrieben und Lieferketten. Welche Möglichkeiten gibt es zur Bewertung von Treibhausgasen und was kann für mehr Klimaschutz getan werden? Mehr

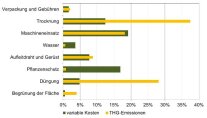

Treibhausgase (THG) auf Ebene des Milchviehbetriebs

Klima-Check für Milcherzeuger – THG-Bewertung in der Praxis

Foto: Wolfgang Seemann

Wo stehe ich? Was kann ich tun? Welchen Effekt hat die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen? Diese Fragen können mit der frei zugänglichen und kostenlosen Onlineanwendung zur THG-Bilanzierung, dem "LfL Klima-Check", beantwortet werden. Das Besondere: Die Ökonomie und die THG-Emissionen sind miteinander verknüpft. Im bestmöglichen Fall können so Maßnahmen identifiziert werden, die eine Senkung der THG-Emissionen bewirken und gleichzeitig die variablen Kosten senken. Mehr

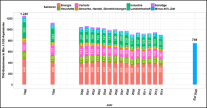

Projekt BioReSt

Erste Ergebnisse zu Erzeugung und Verwendung agrarischer Biomasse

Bayerns Landwirte erzeugen jährlich rund 33 Mio. Tonnen pflanzliche Biomasse. Ein großer Teil davon wird innerhalb des Sektors benötigt. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen wird im landwirtschaftlichen Betrieb in Kreisläufen gedacht. Um das Nachhaltigkeitsziel in der Landwirtschaft zu erreichen, sind die Stoffkreisläufe weitestgehend zu schließen. So bleibt nur wenig Biomasse, die der Landwirtschaft für neue Wertschöpfungsketten entzogen werden kann.

Dies ist ein Ergebnis aus dem Projekt BioReSt, an dem die LfL zusammen mit der TUM, der LWF und dem TFZ beteiligt ist. Mehr

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)

GAP ab 2023: Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen

Foto: Sabine Weindl

Die neue GAP ab 2023 zielt unter anderem auf eine nachhaltigere Nutzung der natürlichen Ressourcen Boden, Wasser und Luft ab. Konkret umgesetzt wird das im Bereich der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen durch das Kulturlandschafts- und das Vertragsnaturschutzprogramm. Dazu kommen die Förderung des ökologischen Landbaus sowie Maßnahmen zur moorbodenschonenden Bewirtschaftung. Mehr

Untersuchungen zur Agrarstruktur in Bayern

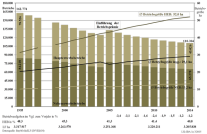

Strukturwandel in der Landwirtschaft – Betriebsgröße

Die durchschnittliche Flächenausstattung bzw. Betriebsgröße in Bayern stieg von 24,4 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LF) im Jahr 2005 auf 30,6 ha LF im Jahr 2021. In Abhängigkeit von Region und sozio-ökonomischem Betriebstyp verliefen die Entwicklungen jedoch sehr unterschiedlich. Mehr

THG-Maßnahmencheck

Foto: Tobias Hase, StMELF

Das Projekt will die Fragen beantworten: Was können wir tun, um Treibhausgas-Emissionen in der Milchkuhhaltung zu reduzieren? Und wie wirken sich Maßnahmen zum Klimaschutz in der Milchkuhhaltung auf andere ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeitsziele aus? Mehr

Forschungs- und Innovationsprojekt

CO2-Fußabdruck Milch und Rindfleisch in Bayern

Für rund 125 bayerische Milchviehbetriebe wird der CO2-Fußabdruck pro kg Milch berechnet. Um den in Bayern üblichen Zweinutzungsrassen gerecht zu werden, wird dabei der Beitrag der Milchviehhaltung zur Produktion von Rindfleisch berücksichtigt, indem die entstehenden Treibhausgas-Emissionen auf die Koppelprodukte Milch und Rindfleisch aufgeteilt werden. Mehr

THG-Vermeidung Landwirtschaft: Klima-Check

Um die im Rahmen der Klimaschutzoffensive Bayern gesteckten Ziele zu erreichen, soll ein Klima-Check für landwirtschaftliche Betriebe entwickelt werden. Dieser Klima-Check soll es Landwirten und Beratern ermöglichen, landwirtschaftliche Praktiken im Hinblick auf ihre Klimawirkung zu bewerten. Mehr

THG-Minderung in der Landwirtschaft

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990 um 40 % zu reduzieren. Dazu wird auch die Landwirtschaft einen substanziellen Beitrag leisten müssen. Im Projekt werden geeignete Ansatzpunkte zur Reduktion von Treibhausgasen in der Landwirtschaft auf Basis von einzelbetrieblichen Daten erarbeitet und ökonomisch und ökologisch bewertet. Mehr

Empfehlungen für Ausgleichsleistungen in Wasserschutzgebieten

In Wasserschutzgebieten ist es möglich, zur Gewährleistung der Qualität des bayerischen Trinkwassers Bewirtschaftungsauflagen, die die ordnungsgemäße landwirtschaftliche Nutzung einschränken, zu erlassen. Landwirte können in diesem Fall einen finanziellen Ausgleich erhalten. Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft hilft bei der Berechnung der Höhe dieser Ausgleichsbeträge. Mehr

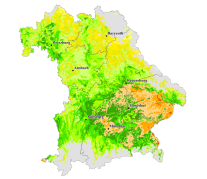

Anbaueignung für Sojabohnen in Bayern

Für eine schnelle Orientierung zur Eignung bayerischer Ackerbaustandorte zum Sojaanbau wurden Karten erstellt. Neben den Bodenverhältnissen sind darin die Wärme- und Niederschlagsverhältnisse in wichtigen Wachstumsphasen der Sojabohnen berücksichtigt. Die Aussagen sind Ergebnis einer Zusammenarbeit der LfL mit dem Deutschen Wetterdienst – Agrarmeteorologie Weihenstephan und Offenbach. Mehr

Agrarstrukturentwicklung in Bayern

Die Größenverhältnisse der landwirtschaftlichen Betriebe sowie deren Viehbestände und Flächengrößen beschreiben die Agrarstruktur. Diese hat großen Einfluss auf die Einkommensmöglichkeiten und die Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft. Weniger, dafür aber größere Betriebe, ungünstige Schlaggrößen und zurückgehende Tierzahlen prägten die Entwicklung der bayerischen Landwirtschaft in den vergangenen Jahren. Derzeit gibt es in Bayern noch rund 110.000 Betriebe, davon 80.710 mit Viehhaltung. Mehr

Analyse der Haltungssysteme in der bayerischen Milchviehhaltung

Die LfL-Studie untersucht für das Jahr 2016 die Haltungsformen in bayerischen Milchviehbetrieben. Mit einem Anteil der (größtenteils ganzjährigen) Anbindehaltung von 60 % bezüglich Betrieben, 35 % bezüglich Kühen und 30 % bezüglich der Milchmenge ist diese Stallform nach wie vor strukturprägend und für die bayerische Milcherzeugung ein wichtiger Pfeiler. Mehr